こんにちは。関西を拠点に活動中のロックバンド、Zinnia Staticeのウラタテツです。

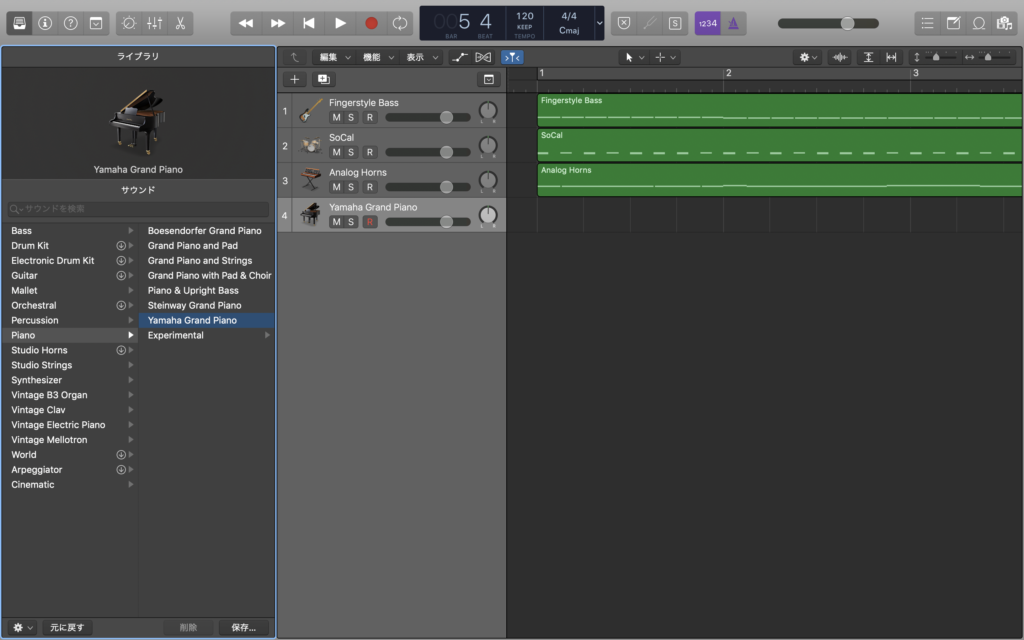

DTMで音楽制作をするとき、エフェクターを使用する機会がとても多くなります。

近年では有料・無料問わず、DAW(作曲ソフト)にも、数多くのエフェクトが搭載されています。

しかし、種類が多すぎるため、使い方がよくわからないと感じていませんか?

使い方を知るには、エフェクターの種類や、どのような効果があるかなどを知る必要があります。

この記事では、DTMで使えるエフェクターの種類や効果、使い方の3つの手順について解説をします。

DTMにおけるエフェクトとは?

エフェクトとは、音に対して残響感を与えたり、音量を増幅させるなどの機能のことを言います。

また音に対して、そのような効果を与える機材のことを、エフェクターと言います。

DTMでは、パソコンのソフトウェア上にある架空のエフェクターを使用し、音の効果を演出します。

また、エレキギターなどの音に効果を出すための、外付けのエフェクターも存在します。

ステップ1・ぞれぞれのエフェクターの役割と種類を知ろう

エフェクターには様々な種類がありますが、DTMでは下記の5つのタイプのものがよく使われます。

・空間系エフェクター

・フィルター系エフェクター

・ダナミクス系エフェクター

・モジュレーション系エフェクター

・歪み系エフェクター

とても多いように感じますが、一つ一つ効果が違ってきますので、しっかりと覚えておくようにしましょう。

下記項目にて、タイプ別にわかりやすく解説をしていきます。

空間系エフェクターの役割と種類

空間系エフェクターには、「音がどのような場所で鳴っているか?」を演出する役割があります。

例えば、六畳一間の狭い部屋とコンサートホールなどでは、同じ音でも響き方が違ってきます。

狭い部屋で手を叩いても、「パンッ」とすぐに音が鳴り止みます。

対して、コンサートホールなどの広い部屋で手を叩くと、「パアアアァァァン」と、音が広がっていきます。

また、壁の材質によっては、山びこの効果が出る場合もあります。

このような残響効果を得るために、空間系エフェクターを使用するのです。

種類については、下記の項目をお読みになってください。

空間系の主なエフェクター

【リバーブ】

音がどのような場所でなっているかを設定し、残響の効果を演出します。

リバーブの使い方の記事は、下記リンクで詳しく解説しています。

・DTM!リバーブの使い方!かけ方や設定のコツを伝授します!

【ディレイ】

鳴った音が壁から反射して聞こえる、山びこのような音を再現します。

ディレイは単一の反射音ですが、その反射音が無数の集まりになるとリバーブとなります。

フィルター系エフェクターの役割と種類

フィルター系エフェクターには、周波数の音量を調整する役割があります。

これは、周波数系エフェクターとも呼ばれます。

周波数とは、音の高さを表す数値のことです。

この数値が高ければ、高い音がなります。

逆に音が低ければ、低い音に聴こえます。

このエフェクターは主に、音のバランスを調整するために使用されます。

例えば、ベースやドラムのキックの低音域が大きく出すぎていると、全体を通して音のバランスが悪くなります。

このことを解消するために、イコライザーで低音の部分のみを下げたり、大胆にカットするなどしてバランスを整えたりします。

また、ボーカルのトラックでは、歌声以外に余計なノイズなどが入っていることがあります。

その場合は、声以外の箇所の周波数をカットすることで、ノイズを除去することができます。

カットする以外には、周波数の音量を増幅させることにも使えます。

例えば、ギターのトラックで、特に強調したいフレーズがあるとします。

その場合は、ギターの音の芯の周波数を少し上げるなどすれば、フレーズを強調させた音作りをすることができます。

フィルター系(周波数系)エフェクターを使うことで、曲全体の音の仕上げや、自分の作りたい音のイメージに近づけることができます。

フィルター系の主なエフェクター

【イコライザー】

「EQ」と略称されることが多いです。

DTMでのミキシングでは、このエフェクターの使用頻度はかなり高い部類に入ります。

指定した周波数の音量を上下させる機能を持ち、これまでに解説してきたことのような効果を得ることができます。

下記リンクの記事にて、イコライザーの効果的な使い方を解説しています。

・DTM!イコライザー(EQ)の効果的な使い方!

【フィルター】

フィルターもイコライザー同様に、特定の周波数に対して処理をします。

ただ、イコライザーと違う点は、あらかじめ目的が限定されていることにあります。

例えば、「低い周波数だけカットする」などです。

「フィルター」という名前の通り、不要な周波数をこしとるイメージですね。

ダイナミクス系エフェクターの役割と種類

ダイナミクス系エフェクターの役割は、音量を調整し均一化することにあります。

例えば、ボーカルやベースといったパートは、一曲の演奏を通して音量バランスが激しく上下する傾向が強いです。

音量バランスが激しく上下することを、「ダイナミクスレンジに富んでいる」と言われます。

この現象を解消するために、ダイナミクス系エフェクターを使用し、音量バランスを均一化させます。

エフェクターのパラメータを設定すれば、特定の音量以上の出力を抑えることができるのです。

ダイナミクス系の主なエフェクター

【コンプレッサー】

コンプレッサーとは、音量バランスの均一化を図ります。

イコライザーと同様に、DTMでミキシングを行う時によく使われるエフェクターです。

このエフェクターの使い方は、下記リンクにて詳しく解説をしています。

・DTM!コンプレッサーの役割や使い方とは?

【リミッター】

コンプレッサーと同様、大きな音にならないようにする機能があります。

ただ、コンプレッサーとの違いは、指定された音量を圧縮するのではありません。

リミッターの役割は、指定した音量レベルを超えたら、そこをバッサリ切り落とす点にあります。

モジュレーション系エフェクターの役割と種類

モジュレーション系エフェクターの役割は、音を揺らしたり、うねらせたりすることになります。

これまで解説してきたエフェクターとは違い、ミックスにおいて必須ではありません。

何かと言うと、趣味の世界に近いような立ち位置で、エフェクター好きのミュージシャンが好んで使うケースが多いです。

主にギターやシンセサイザーなどに使用し、音を変化させます。

モジュレーション系の主なエフェクター

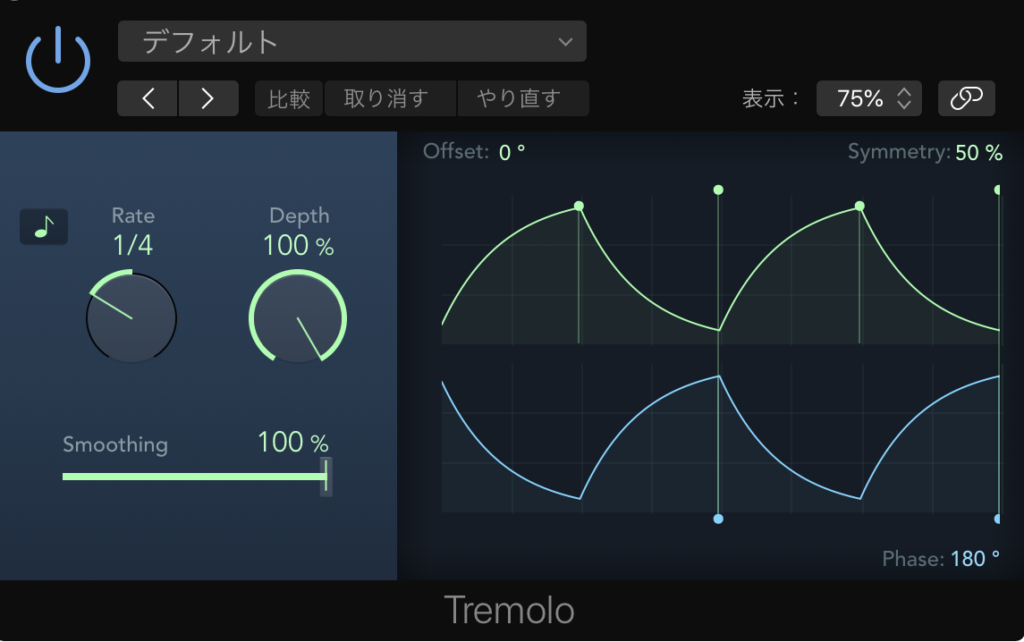

【トレモロ】

トレモロは、音量を周期的に上下させる効果のあるエフェクターです。

音量が上下するため、音が断続的に聴こえるのが特徴です。

軽めにかけることで、ドラマチックで緩やかな雰囲気を出しことができます。

逆に強目にかけると、マシンガンのようなサウンドを作り出すことが可能です。

【フランジャー】

フランジャーを使うことで、「シュワー」という、うねりのある音に変化させることができます。

強くかければジェット機のような、大胆なサウンドを作ることが可能です。

【コーラス】

コーラスは、原音に対して約0.01秒遅れた音を混ぜ、音に揺らぎを与えるエフェクターです。

繊細で独特な透明感が得られることから、主に、ギターのクリーントーンに使われることが多いエフェクターです。

歪み系エフェクター

歪み系エフェクターの役割は、音を過大に増幅させ、歪んだ音を作り出すことにあります。

DTMでバンド系のサウンドを作ることを目的としているなら、使用頻度は高くなります。

ギターで使用することが多いエフェクターです。

歪み系の主なエフェクター

【ディストーション】

ディストーションは、ギターの非常に強い歪みの効果を演出するエフェクターです。

ハードロック系の楽曲によく使用されます。

【オーバードライブ】

オーバードライブは、軽く音を歪ませる効果があります。

ディストーションと比べると、音の効果はマイルドです。

ステップ2・使用するエフェクトの主な効果を知る

様々なタイプのエフェクターについてわかったら、今度はそれぞれにどのような効果があるかと知る必要があります。

これは、これまでの解説である程度は解説はしましたが、闇雲にエフェクターを使っても意味がありません。

使いたいエフェクターの効果を先に覚えておくことで、それぞれのパラメータの役割を理解することに繋がります。

例えば、「コンプレッサーはスレッショルド値を設定し、この音量レベルになったら圧縮がかかるんだな」、と理解している状態だとします。

そうすると、音量バランスをどの程度に圧縮すればいいかなど、感覚的にわかってくるようになります。

DTM初心者の方は、イコライザー / コンプレッサー / リバーブ / ディレイの4つのエフェクターの効果を優先的に覚えるようにしましょう。

また、使いたいエフェクターの設定をご自身でお調べになって、設定をしてみてください。

ステップ3・エフェクトのパラメータの数値を実際に設定すること

使用するエフェクトにどのような効果があるかがわかったら、今度は実際にパラメータの数値を設定してみましょう。

例えば、コンプレッサーには下記のパラメータが存在します。

コンプレッサーの主なパラメータ

・スレッショルド

圧縮をどこの音量を基準値にしてかけるかを決めます。

・レシオ

どのくらいの比率で圧縮をかけるかを決めます。

・アタック

圧縮のかけ始めのタイミングを決めます。

・リリース

圧縮をいつ終わらせるかを決めます。

・ニー

圧縮がかかる音量の基準値を前後させます。

・ゲイン

音の出力レベルを調節します。

実際にこれだけのパラメータを自分で操作し、音を作っていくことになります。

「難しそうなあ…」、と感じられているかと思います。

ただ、これについては、そこまで難しく考える必要はないのです。

例えば、ステレオなどで音楽を再生するとき、音が大きかったら音量を小さくしますよね?

このことと同じで、「ボーカルの音が小さいから音量を少し上げよう」といった感覚で行えば十分です。

リバーブなら、「音をもっと響かせたいな」と思ったなら、響きを操作するパラメータの数値を強めにかければいいだけです。

一つずつパラメータの意味を調べ、実際に数値を触ることで、効果を理解できるようになります。

まとめ

これまで解説してきた3つの手順をしっかり踏めば、エフェクターを効果的に使用することができます。

最初のうちは、苦戦するかと思いますが、使い続けないことには駆使することはできません。

この記事内で紹介した通りに、根気よくパラメータを設定していきましょう。

では、この記事は以上になります。

あなたのお役に立てたら幸いです!