こんにちは。関西を拠点に活動中のロックバンド、Zinnia Staticeのウラタテツです。

DTMで音楽を製作する時に、避けて通れない工程がミックスです。

ミキシングとも呼ばれていますが、DTMの世界では、この言葉をよく聞くと思います。

しかし、DTMを始めたての頃は、何のことだかよくわからないかと思います。

僕もDTMを始めたての頃は、「ミックスってなに?ジュースでも作るの?」、と思っていました(笑)

しかし、DTMでの音楽制作をする中で、本を読むなどをして、ミックスの勉強と実践を繰り返してきました。

こうして、ミックスが何なのかがわかるようになりました。

この記事では、DTMにおけるミックスの意味や6つの手順を解説していきます。

ミックスとは何か?

DTMで音楽を製作する時、複数の楽器や歌声などが、トラックごとにあります。

この複数の音を左右に振り分けたり、音量バランスを整え、1つの曲に仕上げることをミックスと言います。

ミックスの工程では、エフェクターを駆使し、音を加工したり、楽器の位置を決めたりします。

同じ曲でも、ミックスをする人によって、仕上がる音楽の聴こえ方は全く異なります。

このため、「ミックスはこうすればいい!」という、正解のようなものはありません。

しかし、そうは言っても、大体の人が共通して行う工程や手順はあります。

この共通した工程や手順を押さえておけば、ミックスはしやすくなります。

次に、この共通して行われていることを解説します。

具体的なミックスの6つの手順

ミックスのやり方に、明確な手順はありません。

しかし、これから解説することは、大体の人が行う工程です。

僕が実際にミックスするときは、これから解説する以下の手順を、必ず行うようにしています。

録音と打ち込みをしっかりと仕上げる

ミックスを行う前に、歌や楽器のベストテイクの録音と、打ち込み音源をしっかり仕上げることが大切です。

バンドマンなどのミュージシャンには

「ダメなテイクだけど、ミックスでなんとかしよう」、と考えている人が多くいます。

ここで強く申し上げておきたいことは、ダメなテイクは、どうミックスしようがダメであるということです。

例えば、音痴な歌声をピッチ修正ソフトを駆使し、上手く聴こえるようにすることはできるでしょう。

また、リズムがガタガタの楽器テイクの修正も、ミックスの工程で可能ではあります。

しかし、そのようなテイクをミックスでなんとかしても、結局は歪な曲に仕上がるだけです。

100のミックスの工夫よりも、たった1つのベストテイクの方が、優秀なミキシングエンジニアよりも強力であると言われています。

これは、ベストテイクの方が、ミックスが格段にやりやすくなるからです。

もちろん、こだわりだせばキリがありませんので、多少の妥協は必要になります。

ご自身のレベルに合ったテイクを録れるように、心がけてください。

これは、打ち込み音源でも同じことが言えます。

打ち込み音源なら、リズムは綺麗に揃えることができるでしょう。

しかし、その打ち込み音源は、人間が演奏可能なものですか?

例えば、腕が10本はないと演奏できないような、ドラムアレンジになっていませんか?

また、指が片手に10本はないと弾けないような、ギターやベースになっていませんか?

もし、このようなアレンジになっているなら、打ち込みをやり直すことをオススメします。

歪なアレンジの打ち込み音源をミックスしても、不自然な音楽にしかなりません。

人間が実際に演奏をすることをしっかり意識して、打ち込みを行うことで、ミックスもやりやすくなります。

ミックスの工程に入る前に、テイクや打ち込み音源をしっかりと確認しておきましょう。

ミックスをしやすくするためにトラックを整理する

DAW上に、打ち込みや録音したトラックが、多く並んでいると思います。

それらをエフェクターなどで音を加工していくわけですが、その前に各トラックを整理することをオススメします。

なぜなら、それらを整理することで、ミックスがしやすくなるからです。

具体的には、各トラックに名前をつけたり、楽器ごとにトラックを並べ替えたりするといいでしょう。

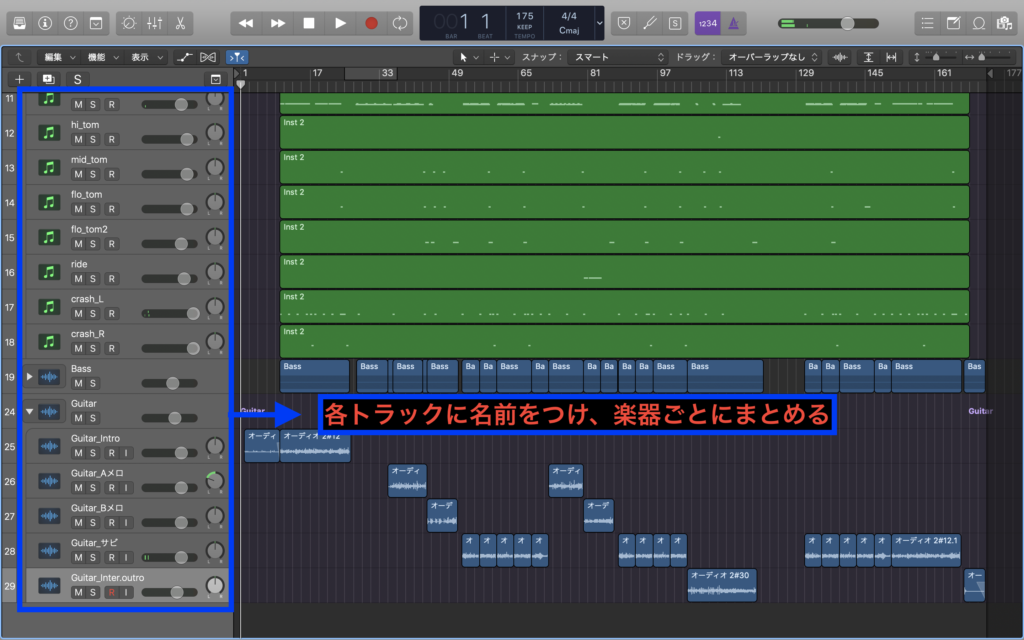

この画像は、実際に僕がDTMで製作している音楽の画面です。

ドラムの各パーツや、ギターなどのトラックに名前をつけて、楽器ごとに並べています。

DTMに慣れている人は、ミックスをする前に、この画像のように各トラックを整理しています。

これができていないと、どこにどの音が鳴っているのかわかりづらくなり、ミックスが進めにくくなります。

まずは、各トラックを整理するようにしましょう。

音作りをする

各トラックの整理ができたら、次の工程は、音作りを始めましょう。

例えば、エレキギターをラインで録音する場合、アンプシミュレーターを使用します。

アンプシミュレーターを使用すれば、DAW上で様々なサウンドを作ることができます。

・ディストーションを強くかけるのか?

・軽めのクランチサウンドにするのか?

・クリーントーンにするのか?

ライン録音をする場合、ある程度は始めた段階で、どの音色にするかは決まっているかと思います。

ここで、音作りを一度見直し、細かな微調整をかけてみましょう。

また、打ち込みの場合は、曲に合った音源を使用しているのかを見直すことも大事です。

例えば、ピアノ音源を使用していたとします。

近年では、無料のピアノ音源でも、リアルな音を再現できるものがあります。

しかし、曲のジャンルによっては、敢えて打ち込みっぽさを全面に出した音源を使用することがあります。

あなたの好みに合わせて、音源を選ぶようにしましょう。

打ち込み音源をオーディオ化する

打ち込み音源を使用する場合、MIDIデータをオーディオ化する必要があります。

オーディオ化する理由は2つあります。

パソコンにかかる負荷を軽減させるため

「MIDIデータのままじゃミックスできないの?」

このように思われる方もいるかと思います。

確かに、MIDIデータのままでも、ミックスをすることは可能です。

しかし、その場合は、パソコンに大きな負荷がかかってしまいます。

なぜ負荷がかかるのかを、「MIDIデータがどういうものであるか」、という視点で解説をします。

MIDIデータとは、簡単に言えば、DAW上の楽譜のような役割を持っています。

その楽譜にDAW上で音源データを指定し再生することで、実際に演奏させるという作業が行われます。

このことを簡潔に言うと

MIDIデータ → 音源 → 再生

と言う作業を経て、再生されるのです。

パソコンに大きな負荷がかかるのは、このような作業を経て再生するからです。

この負荷をできるだけ軽減するために、オーディオ化する必要があるのです。

オーディオ化とは、MIDIデータを音声に変える作業のことを言います。

オーディオ化してしまえば、音の波形を再生するだけの作業になります。

こうすれば、パソコンにかかる負荷を大きく軽減することができます。

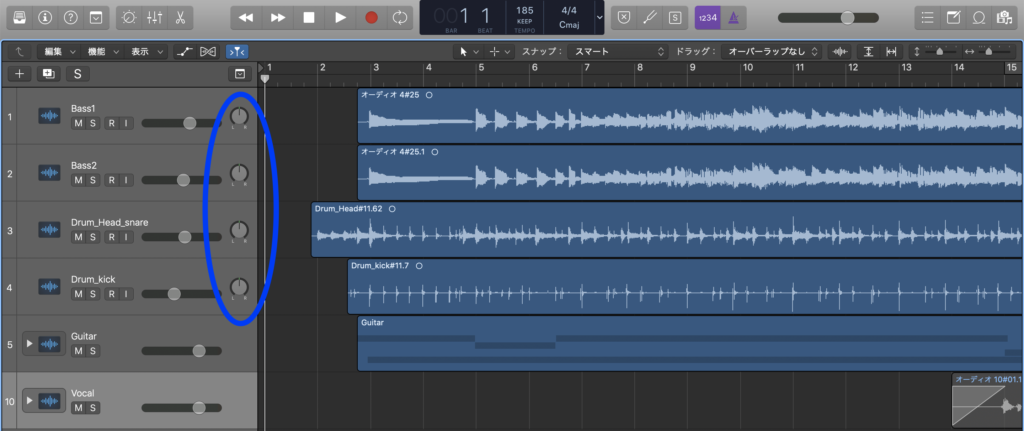

僕は、Addictive Drum 2というドラム音源を愛用しています。

このドラム音源は、本物のドラムと違わぬリアルな音が再現されます。

生演奏に近いような音源は、再生するだけでもかなりの負荷をパソコンにかけることになります。

これをできるだけ避けるために、アレンジを終わらしたタイミングで、オーディオ化するように心がけています。

波形編集を行うため

MIDIデータをオーディ化すると、MIDIノートが波形に変わります。

波形の編集と聞くと、難しいように感じられるかもしれませんが、

実際に行うのは、無音部分のカットのみです。

パートによっては、サビのみの演奏をしている箇所があったりします。

このとき、サビ以外では演奏されていないので、無音の箇所が存在します。

「無音だったら、わざわざカットする必要はないんじゃないの?」

このように思われる方もいるかと思います。

確かに、視覚的に波形は無く、聴覚的にも音は鳴ってはいません。

しかし、無音であっても、パソコンはそれを「無音のデータ」として認識しています。

このため、無音であってもパソコンに負荷がかかるのです。

よって、パソコンの負荷を軽減させるために、無音の部分をカットする必要があるのです。

また、オーディオ化することで、波形の長さを調節し、音の余韻を演出するなどのことが可能になります。

このようなテクニックは、MIDIデータではできないテクニックです。

エフェクターを駆使して音を加工する

これまで解説してきたことは、ミックスの工程の「下準備」とも言えることです。

この下準備ができたら、いよいよエフェクターを駆使して、ミックスを行なっていきます。

DAWには様々なエフェクターがありますが、よく使われるのが下記の4つになります。

・イコライザー

・コンプレッサー

・リバーブ

・ディレイ

これらの役割や使い方を、一つずつに分けて解説をします。

イコライザーの役割と使い方

イコライザーとは、周波数系エフェクターとも呼ばれています。

周波数とは、音の高さのことであると認識していれば、問題ありません。

このイコライザーの役割は、周波数の音量を調節することにあります。

例えば、ボーカルなどのトラックでは、音が鳴っていない箇所が存在します。

この音の鳴っていない箇所をカットしたり、逆に音がよく鳴っている箇所を増幅させることができます。

イコライザーは、ミックスの工程で特に使用頻度が高いエフェクターになります。

ボーカル・ギター・ベース・ドラム・シンセサイザー etc.

全てのトラックに使うことがよくありますので、それぞれについて解説をします。

ベースとバスドラムの住み分けを考える

ミックスで特に重要な工程は、低音の調節になります。

大体の音楽には、バスドラムやベースといった低音を担当するパートがあります。

バスドラムとベースの周波数は、両者とも60Hz前後に音が集中しています。

この両者をイコライザーで処理をしないまま音を再生すると、ゴワついた音になってしまいます。

このため、この両者の住み分けをしっかり考えて、ミックスする必要があります。

例えば、ベースを優先させたい場合は、バスドラムの90Hz以下をカットし、180Hzあたりを軽くブーストします。

こうすることで、ベースとのブツかりがなくなり、かつバスドラムの音はしっかり鳴ります。

このことについては、下記リンクの記事にて詳しく解説をしています。

こちらも是非、お読みください。

・DTM!EQ?コンプ?ベースのミックスのやり方やポイントを解説!

また、下記リンクの記事では、打ち込みドラムの音作りの方法にも触れています。

こちらも是非、お読みになってください。

・DTM初心者に送る打ち込みドラムの3つのコツを伝授!

ギターやシンセなどの住み分け方

ギターやシンセサイザーなどでも、上記で解説した要領で、イコライザー処理を行います。

歌がある曲の場合、ボーカルを際立たせるために、他のパートの周波数を削る必要が出てきます。

具体的には、ギターやシンセサイザーなどの楽器系のトラックは、音色にもよりますが、中域に音が集中していることが多いです。

数値で表すと、600〜800Hzあたりに音が集中しています。

このあたりの周波数の数値を軽く下げてやると、ボーカルが際立ち、かつ楽器の音もしっかりと存在をアピールできるようになります。

ただ、必ずしもこの方法を行えば大丈夫、ということはありません。

それぞれの楽器の特性や演奏スタイルにより、音が集中する箇所は異なってきます。

実際にイコライザーで処理をする場合は、音がスッキリする箇所を探しながら行うといいでしょう。

ボーカルのイコライザー処理

ボーカルでも先ずは低域をカットします。

これは、男性と女性とで、周波数が集中している箇所が異なりますが、大体は100Hz以下をカットします。

そして、200Hzあたりを薄く下げて、600〜800Hzあたりを軽く持ち上げると歌声の存在感が強く出ます。

次に、どんな歌い方をしているかにもよりますが、耳障りな高域の箇所が出てくることがあります。

その時は、Q幅を思いっきり狭くして、耳障りなポイントを下げれば、スッキリとしたボーカルを再現することができます。

イコライザーの使用方法については、下記の記事で詳しく解説をしています。

是非、こちらも併せてお読みください。

DTM!イコライザー(EQ)の効果的な使い方!

コンプレッサーの役割と使い方

コンプレッサーは、音量系のエフェクターに分類されます。

音量系エフェクターでは、音量に対して様々な処理や効果を施すことができます。

全てのトラックに使用することが多いですが、

特にボーカル、バスドラム、ベースでの使用頻度が高いです。

なぜなら、これらのパートは、音量が安定しないパートだからです。

音量が安定してない場合、音が急に大きくなったり、小さくなったりします。

この音量のバラつきを一定にするために、コンプレッサーを使用するようにしましょう。

リバーブとディレイを使用し曲の奥行きや拡がりを演出する

リバーブとディレイは、空間系エフェクターに分類されます。

リバーブを使うことによって、大きなコンサートホールや、小さなライブハウスなどのような、音の響きや残響感を演出することができます。

ディレイは、やまびこの効果を作ることができます。

主に、ボーカル・ギター・スネアなどの音抜けを良くするために使用されます。

パン振り

パン振りとは、音の流れる位置を左右に振り分ける作業のことを言います。

例えば、バンド系の曲などでは、2本のギターを使用することがあります。

この時、リードギターは右に振り、バッキングギターは左に振るなどすれば、臨場感のある演奏を再現することができます。

また、これはドラムセットなどにも使用すると、より効果を発揮できます。

ドラムセットは、各パーツの位置がある程度決まっています。

どの位置にドラムのパーツがあるかを想定し、それぞれにパンを振り分けていくと、臨場感のあるドラムプレイを演出することができます。

パン振りは、主にリード系のトラックで使用することが多く、ベースで使用するのは一般的ではありません。

まとめ

この記事では、ミックスの6つの手順を解説してきました。

・ミックスの前にベストテイクを録音する、打ち込みアレンジを確認する。

・トラックをパートごとに整理する。

・ライン音源や打ち込み音源の音作りをする。

・打ち込み音源をオーディオ化する。

・エフェクターを駆使し音を加工する。

・トラックをパンで左右に振り分け、臨場感を演出する。

以上になります。

これらの手順を押さえておくだけでも、ミックスがやりやすくなるでしょう。

是非とも、実践してみてください。

では、この記事は以上になります。

あなたのお役に立てたら幸いです!