こんにちは。関西を拠点に活動中のロックバンド、Zinnia Staticeのウラタテツです。

ボーカルの録音はできても、ミックスが上手くできず、苦戦しているという方も多くいるのではないでしょうか?

ボーカルに限らず、ミックスを行う時は、様々なエフェクターを駆使します。

それゆえ、「何をどう使っていいかわからない」、ということに直面していることと思います。

ボーカルミックスのやり方には、これと言った正解はありませんが、

最低限でも行った方がいい、2つのコツと手順があります。

そこでこの記事では、ボーカルのミックスの2つのコツと手順を紹介します!

無料!ミックスのテクニックを含むパソコンで作曲をするための無料DTM講義を受け取る

自分の歌声をセルフでミックスしようとしている人に伝えたいこと

ここで、自分の歌声をセルフでミックスしようとしているあなたに、お伝えしておきたことがあります。

出来るだけ、ベストテイクと呼べる歌声を録音するように心がけてください。

もしも、「ダメな歌声だけど、ミックスでなんとかしよう」と考えているなら、

その意識は間違いであると捉えてください。

ダメな歌声をミックスでなんとかしようとしても、結局はダメな歌声でしかありません。

プロの現場で活躍するミキシングエンジニアの方は、

「100のミックスの工夫よりも、たった一つのベストテイクの方が強力です」

と言われています。

また、音量バランスにもしっかり気を使い、録音に臨むようにしてください。

オーディオインターフェースのゲインは、あなたの声に対して、的確な設定にしていますか?

マイクの位置やあなたの立ち位置を、歌を録音するのに適した設定にしていますか?

このことを意識するだけでも、十分に歌声は綺麗に録音することができます。

出来るだけベストテイクを録音し、それをミックスするように心がけましょう。

その方が、ミックスのやりがいも出てきますし、あなたの歌唱力の向上にも繋がります。

無料!ミックスのテクニックを含むパソコンで作曲をするための無料DTM講義を受け取る

ボーカルのミックスをする上での考え方

ボーカルミックスをする上で、重要な考え方があります。

それは、「どういうイメージの歌声に仕上げたいか?」を軸に置くことです。

このイメージを先に決めておくことで、作業効率が良くなります。

これは、料理でも同じことが言えますね。

例えば、カレーライスを作る時は、必要な食材や調味料を使って調理にあたります。

ここでカレーの味を「辛口にしたい」「マイルドな味にしたい」と、味を先に決める場合がほとんどです。

味のイメージを持つことで、それに合わせて調理を進めることができます。

また、お米の炊き加減も、その時の状況や好みによって、どうするか考えることでしょう。

ボーカルミックスも同じことが言えます。

・スッキリまとめながらも、よく響き渡るような歌声に仕上げたい

・ギュッと詰め込んだような歌声に仕上げたい

このような仕上がりのイメージを持ち、それに沿ってミックスを進めると、作業効率が良くなるのです。

しかし、「どうしてもイメージができないなあ…」という人もいるかと思います。

その場合は、これから解説する手順に沿って、ミックスを行うだけでも十分です。

基本的なミックスを実際に行う中で、「こうしてみよう!」というイメージが出てくることもよくあります。

では、ボーカルミックスの2つのコツから解説をします!

無料!ミックスのテクニックを含むパソコンで作曲をするための無料DTM講義を受け取る

ボーカルミックスの2つのコツ

ボーカルミックスと聞くと、様々なエフェクターを使用して、歌声を加工するイメージがあるかと思います。

確かに、そのイメージで間違ってはいませんが、その前にやっておいた方がいいことが2つあります。

先ずは、それらから解説をしていきます。

無音の箇所をカットする

ボーカルの録音を終えたタイミングだと、無音の箇所が存在しています。

エフェクターをかける前に、この無音の箇所をカットするところから始めましょう。

これは、「ノイズカット」と「パソコンにかかる負荷の減少」を目的として行います。

例えば、ご自宅などで録音されたデータだと、微かに環境音が入っていたりする場合があります。

環境音とは、同居人の生活音や、外で車や電車が走ってる音などのことを言います。

このような音が入った状態でエフェクトをかけると、環境音まで強調させてしまうことがあります。

環境音まで強調されてしまうと、不自然な仕上がりの楽曲になってしまいます。

このようなことを防ぐために、一番最初に無音の箇所をカットする必要があるのです。

また、視覚的や聴覚的に何も音が鳴っていなくとも、パソコン上ではそれを「無音のデータ」として認識しています。

この無音のデータが存在するだけでも、パソコンに負荷がかかってしまいます。

以上のことから、無音の箇所はカットする方がいいとわかります。

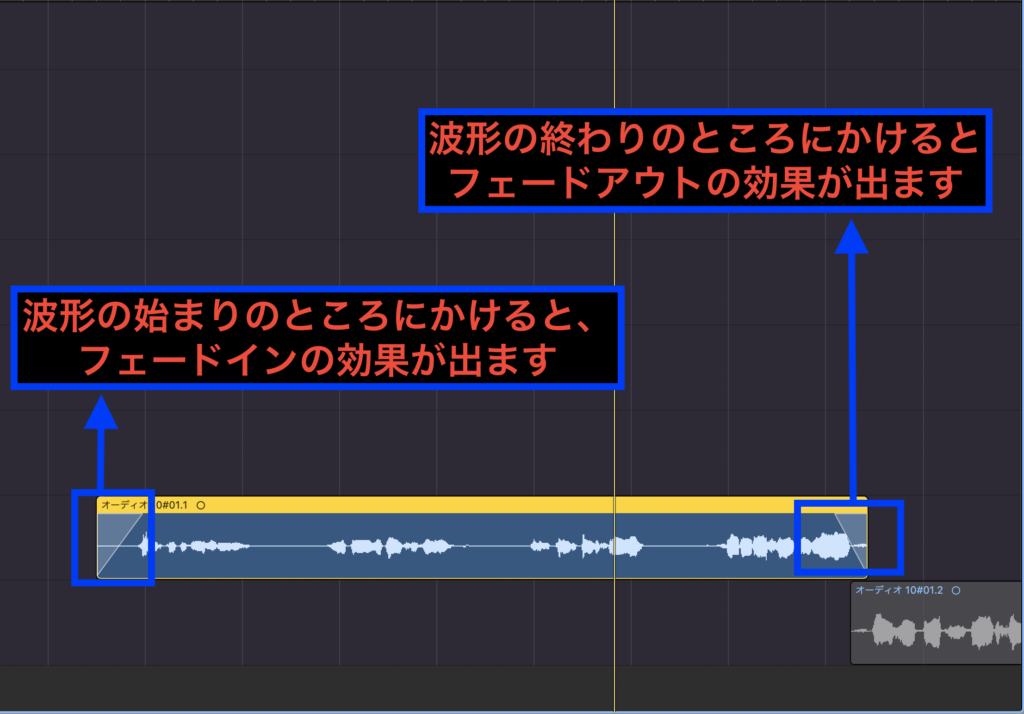

ここで、画像を用意しましたので、ご覧になってください。

実際に歌を録音した際は、この画像のようになっているかと思います。

この波形では、最初の方は確かに無音ではあります。

しかし、前述した通り、微かなノイズが入っていることがあります。

また、パソコンはこれを、「無音のデータ」として認識しています。

この無音の箇所を、下の画像のようにカットします。

実際にカットする時のポイントは、波形の始まりの2拍から4拍くらいの余白を残しておくことです。

終わりの波形も同様に、余白を残しておきましょう。

この余白を残すことで、歌のブレス感を残すことができ、生々しさを演出することができます。

フェード処理をかけ、声を滑らかにする

無音のカットが終わったら、次はフェード処理をかけて、声を滑らかにしましょう。

フェード処理には「フェードイン」と「フェードアウト」の2種類があります。

フェードインとは、音が徐々に大きくなる効果のことで、

フェードアウトとは、音が徐々に小さくなる効果のことを言います。

先ほどの解説で余白を残すと言いましたが、実はフェード処理をかけるためであるとも言えます。

実際にフェード処理をかけた画像を用意しましたので、ご覧になってください。

フェードインの処理をかけることで、歌の立ち上がりを良くし、

フェードアウトの処理をかけることで、次の波形との重なりを解消し、滑らかにすることができます。

特にフェードアウト処理は、キチンとやっておくことをオススメします。

これをしておかないと、いきなり声が変わったように聴こえ、不自然な仕上がりになります。

無音カットと、フェード処理をキチンとやった上で、ボーカルミックスの手順を踏むようにしましょう。

無料!ミックスのテクニックを含むパソコンで作曲をするための無料DTM講義を受け取る

ボーカルミックスの手順

なんとなくエフェクターを使い、ボーカルをミックスしてみても、

・音が細い

・音量が安定しない

・歌声がオケに埋もれる

・歌声が前に出過ぎて浮いている

などといったことがよく見られます。

ボーカルは、どんな楽器よりも、音の強弱の幅に富んでいると言えます。

このためボーカルの音声は、前に出過ぎたり、後ろに引っ込んだりする傾向が強いのです。

ここで、ボーカルをミックスする時は、「ボーカルの音量を安定させ、丁度いい位置で鳴らす」ということをしっかり意識するようにしてください。

このことを意識するためには、エフェクターをしっかりと使う必要があります。

そのエフェクターとは、

・イコライザー(フィルター系エフェクト)

・コンプレッサー(ダイナミクス系エフェクト)

・ディレイ(空間系エフェクト)

・リバーブ(空間系エフェクト)

の4つになります。それぞれの使い方を解説します。

イコライザーを使ってボーカルの音を均一化させる

先ず始めに、イコライザーを使い、ボーカルの不要な帯域をカットし音を均一化させましょう。

イコライザーは、不要な帯域をカットしたり、特定の箇所の帯域をブーストさせる役割があります。

ここでボーカルの不要な低音域をカットすれば、それだけでもスッキリとした歌声になります。

オケや楽器の音をミュートし、ボーカル単体だけで音を聴くと、悪い音ではないかと思います。

しかし、オケや楽器と混ぜて聴いてみると、ゴワついたような音に聴こえることがよくあります。

これは、ボーカルがオケや楽器と帯域がぶつかり合って起こる現象です。

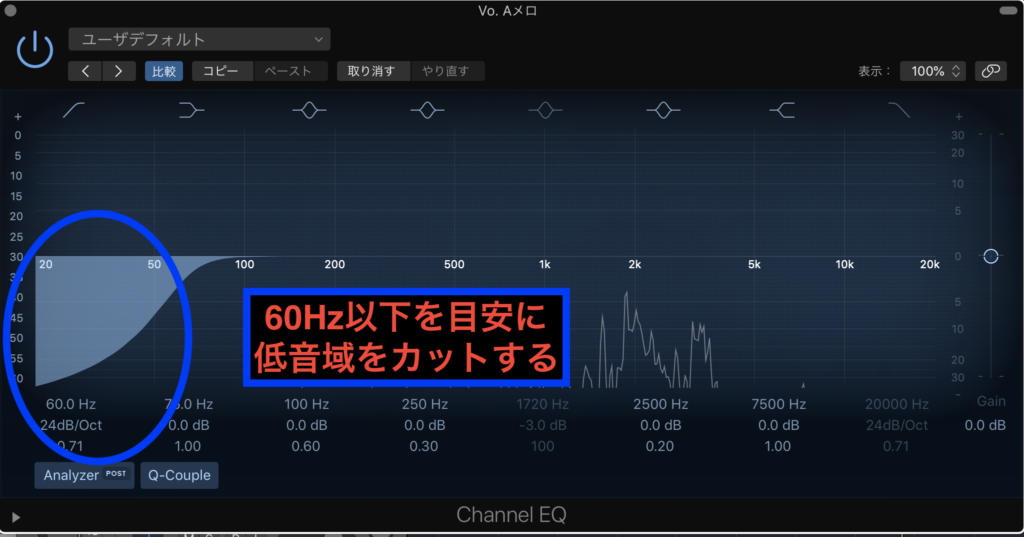

ここで、実際に不要な帯域をカットした画像を用意しましたので、ご覧になってください。

画像の通り、60Hz以下の低音域をカットするだけでも、歌声はスッキリとします。

しかし、男性か女性のどちらの声か、どういう歌い方をしているかによって、カットする場所が変わってきます。

実際に60Hz以下をカットしても、低音域が動いているなんてこともよくあります。

その場合は、周波数レベルをさらに上げて、スッキリするポイントをご自身で探してみてください。

また、イコライザーの使い方を、さらに詳しく解説している記事もあります。

下記のリンクの記事も、併せてお読みください。

DTM!イコライザー(EQ)の効果的な使い方!

コンプレッサーで音量を安定させよう

イコライザー処理の次は、コンプレッサーを使い、音量バランスを安定させましょう。

前述の通り、ボーカルは音量幅が非常に広いパートです。

このため、ボーカルのミックスには、コンプレッサーの使用は必須となります。

コンプレッサーには、6つのパラメーターの数値を設定して、音質を変化させる役割があります。

コンプレッサーの6つのパラメーター

・スレッショルド(Threshold)

・レシオ(Ratio)

・アタック(Attack)

・リリース(Release)

・ニー(Knee)

・ゲイン(Gain)

まずはこれらのパラメーターを下記の数値のようにして、設定をスタートさせましょう。

・スレッショルド = -20db

・レシオ = 4.1:1

・アタック = 9.5ms

・リリース = 220ms

・ニー = 0,6

・ゲイン = 0

全てのパラメーターが重要にはなりますが、ここで注目してもらいたいのは、アタックとリリースです。

アタックには、コンプがかかり始まるタイミングを決める役割があります。

簡単に言えば、コンプが早くかかるか、遅くかかるかを設定するのがアタックになります。

この数値が小さければ、コンプのかかりが早くなり、

大きければ、コンプのかかりが遅くなります。

次に、リリースです。

リリースは、どれくらいの時間をかけて、コンプをかけるかを決める役割があります。

数値が低いと、コンプのかかりがすぐに終わり、

大きければ、長い時間をかけてコンプがかかり続けます。

この2つには、明確な設定の方法はありません。

しかし、初めてのうちはわかりにくかと思いますので、上記の設定を基準にすることをオススメします。

この設定を軸にしながら、作りたい音になるまで、実際に数値を前後させるといいでしょう。

この設定が終わったら、最後にゲインを上げて、音量を調節します。

この時のコツは、ボーカル以外のオケを流しなら、ゲインを調節することです。

オケと聴き比べながら、ボーカルの位置が丁度いいところにくるまでゲインを上げたらオーケー!

前に出過ぎず、後ろに埋れすぎない位置に持ってくることがポイントです。

また、下記リンクにて、コンプレッサーの使い方を詳しく解説しています。

こちらも併せてお読みください。

DTM!コンプレッサーの役割や使い方とは?

空間系エフェクトはsend(センド)で使おう!

イコライザーやコンプレッサーでの処理を終えたら、次は空間系のエフェクターをかけていきましょう。

ここで、空間系のエフェクターを使うにあたり、ちょっとしたコツがありますので、先にそちらをご紹介します。

空間系のエフェクターには、主にディレイとリバーブの2種類があります。

これらを使うときは、トラックに直接挿すのではなく、send(センド)でかけることが一般的とされています。

sendの仕組みについて詳しく説明すると、かなりややこしいのでそこは省きますが、

sendでかけることで、元の音声の状態を保ったまま、空間系の効果をつけることができます。

また、sendで空間系エフェクターをかけるには、2つの目的があります。

・ディレイやリバーブのかけ具合の深さを調節するため。

・パソコンにかかる負荷を軽減するため。

ここで、実際にsendをかけている画像を用意しましたので、ご覧になってください。

sendをかける手順は、

①AUX(オグジュアリー)トラックを用意し、エフェクトスロットに空間系エフェクターを挿入。

②Inputを設定する。この画像では、Bus3にしています。

③エフェクターをかけたいトラックのsendスロットにBus3を挿入。

これでオーケーです!

あとは、エフェクターの数値の設定や、送り先のトラックのセンドレベルを調節するだけです!

この画像は、僕が使っているLogic Pro XというDAWの画面になります。

DAWの種類によって、sendのかけ方が異なりますので、あなたのお使いのDAWのやり方を調べて行ってください。

例えばあなたがキューベースをお使いなら

【キューベース センド かけ方】

などのキーワードで調べると、方法を掲載しているサイトにヒットするはずです。

では、このことを踏まえた上で、ディレイとリバーブの使い方の解説をしていきます。

ディレイを使いボーカルの存在感を演出しよう

コンプレッサーで音量バランスを整えたら、次はディレイを使用して、ボーカルの存在感を更に演出するようにしましょう。

音量バランスが整っていても、それだけでは歌声の太さが足らず、ボーカルがオケに負けてしまうということがよくあるからです。

ここで、ディレイを使い、ボーカルの存在感を演出させるようにしましょう。

ディレイには、音を山彦のようにこだまさせる効果があります。

例えば、楽器などではディレイを強めにかけて、音を強めにこだまさせるというテクニックがあります。

しかし、ボーカルでそのようなテクニックを使うことは、あまりありません。

ここで、ボーカルにディレイをかける時のポイントは、弱めの設定の「ショートディレイ」にすることが一般的です。

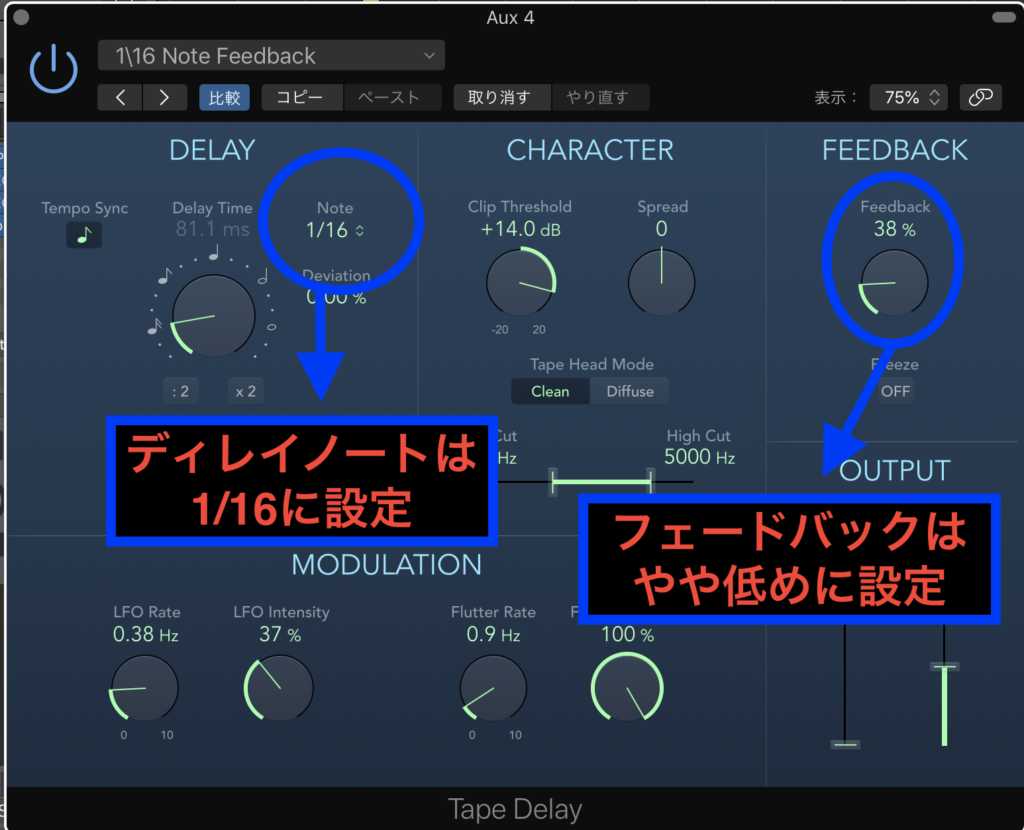

ショートディレイの設定の画像を用意しましたので、ご覧ください。

ショートディレイの設定値例

・ディレイノートは1/16に設定

・フィードバックは低めに設定

この画像の設定でディレイをかけると、ボーカルの声がかすかに跳ね返る程度の処理ができます。

オケをミュートしてボーカルだけを鳴らせば、ディレイの効果がわかるけど、

オケと同時にボーカルを鳴らすと、ディレイの効果がわからない程度の効果を出せればグッド!

こうすることで、ボーカルの存在感を演出し、奥行きのある空間を出すことができます。

リバーブを使い広がりのある声を演出する

リバーブを使い、更に広がりのあるボーカルを演出してみましょう。

リバーブとは、残響を演出するエフェクトです。

残響とは、広い部屋や大きなホールなどで音を鳴らしたときの、音の響きのことです。

例えば、狭い部屋と大きなホールで、手を叩いたときの、響きには違いがあります。

狭い部屋なら、手を叩いた音はすぐに鳴り止みます。

しかし、大きなホールで手を叩いたときは「パーーーン」と音が響き渡ります。

この跳ね返ってきた音のことを「残響」といい、この効果をDAW上で演出するのが「リバーブ」です。

ボーカルミックスの際、このリバーブを使うことで、広がりのある歌声を演出することができます。

こちらもディレイ同様、ボーカルだけを聴いたら残響感があり、オケと混ぜたら残響感を感じない程度にリバーブをかけると歌声に奥行きが出てきます。

他のエフェクターと同様に、リバーブのかけ方に正解はありませんが、初めてのうちは短めにかけるといいでしょう。

リバーブの使い方については、下記リンクの記事にて、詳しく解説をしています。

こちらも併せて、お読みください。

DTM!リバーブの使い方!かけ方や設定のコツを伝授します!

無料!ミックスのテクニックを含むパソコンで作曲をするための無料DTM講義を受け取る

まとめ

いかがだったでしょうか?

基本的には、この記事で紹介したコツと手順を押さえてミックスを行ってみてください。

そうすれば、ボーカルをしっかり引き立たせた音源を作ることができます。

また、もう一度申し上げますが、自分の歌声をミックスする時は、ベストテイクにこだわった上で行うようにしてください。

ボーカルというパートは、音楽の顔とも言えます。

元の素材であるテイクがダメだと、せっかくの曲が台無しになってしまいます。

これは、ミックスでどんなに工夫を凝らしても、誤魔化せるものではありません。

もちろん、テイクにこだわり過ぎるとキリがないので、ある程度の妥協も必要です。

その上で、エフェクターを駆使して、ボーカルを引き立たせれるように頑張ってみてください。

またこのサイトでは、ミックスのテクニックを含む、パソコンで作曲をするための知識を詰め込んだ無料DTM講義を公開しています。

お気になる方は、下記のリンクへアクセスしていただくと、講義を受け取ることができます。

無料!ミックスのテクニックを含むパソコンで作曲をするための無料DTM講義を受け取る

では、この記事は以上になります。

あなたのお役に立てたら幸いです!