こんにちは。関西を拠点に活動中のロックバンド、Zinnia Staticeのウラタテツです。

Twitter:@zinnia_tetsu

オートメーションとは、バラついた音量を揃えたり、部分的に音量を上下させるために使う機能のことです。

Logic Pro Xに搭載されているオートメーションには、様々な機能やモードがあるため、どう使っていいかわからない人も多くいます。

そこでこの記事では、具体的な使い方や、搭載されている細かな機能について、解説をしていきます。

無料!パソコンや楽器で作曲をするための全てを解説をした無料DTM講義を受け取る

オートメーションを使うための場面

そもそも、何のためにオートメーションをかけるのでしょうか?

理由は様々ありますが、ここで考えられる理由が2つあります。

それぞれについて、解説をします。

音量幅を揃えるため

この記事の冒頭で、オートメーションは音量を揃えるために使うと、前述しました。

ここで、「音量を揃えるのならコンプレッサーを使えばいいのでは?」と、思われた方がいると思います。

確かにコンプレッサーを使えば、音量を均一に揃えることができます。

しかし、音声によっては音量の幅が広すぎて、これを使うと音が潰れすぎてしまうという現象が起こります。

例えばボーカルの音が潰れてしまうと、歌声の抑揚などの効果が薄くなるでしょう。

ここで、オートメーションを使えば、原音の特徴を潰すことなく音量を揃えることができます。

また、プレイの最も美味しいところを聴かせるために、部分的に音量を上げるなどの使い方もできます。

尚、Logic Pro Xのコンプレッサーの使い方については、下記リンクの記事で詳しく解説をしています。

お気になる方は、こちらも併せてお読みください。

・Logic Pro Xのコンプレッサーの使い方や特徴を解説します!

部分的に音量を上下させるため

オートメーションで音量を揃えるだけでなく、敢えて上下に揺らし、エフェクティブな効果をつけることもあります。

そういった効果をつけるプラグインもありますが、オートメーションで設定することも可能です。

無料!パソコンや楽器で作曲をするための全てを解説をした無料DTM講義を受け取る

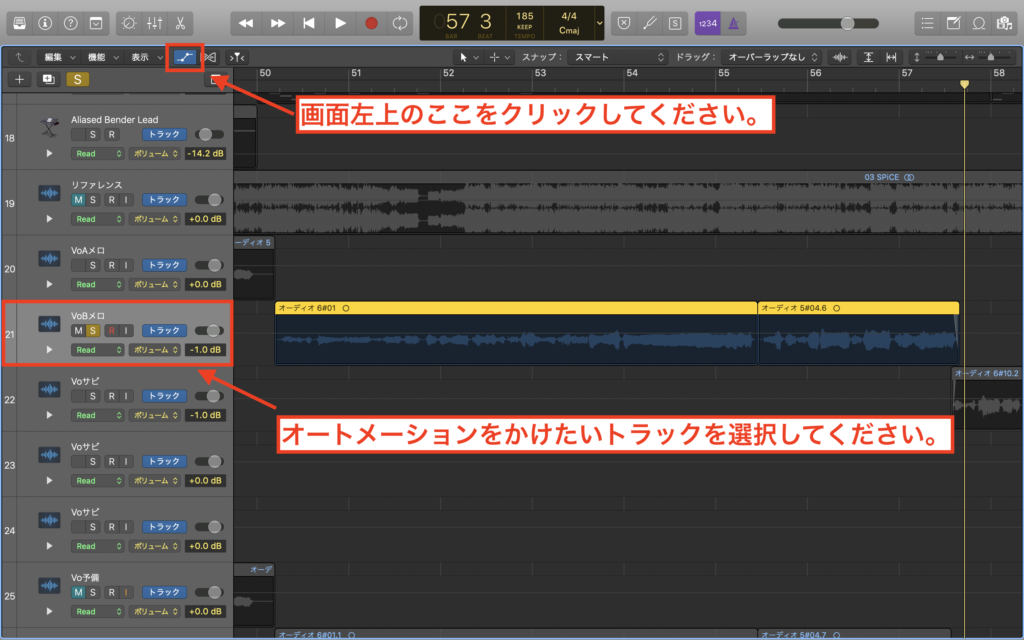

オートメーションの呼び出し方

まず最初に、オートメーションを呼び出す方法の解説から始めます。下の画像をご覧になってください。

まず、画面左上の赤く囲っている箇所をクリックしてください。次に、オートメーションをかけたいトラックをクリックしてください。

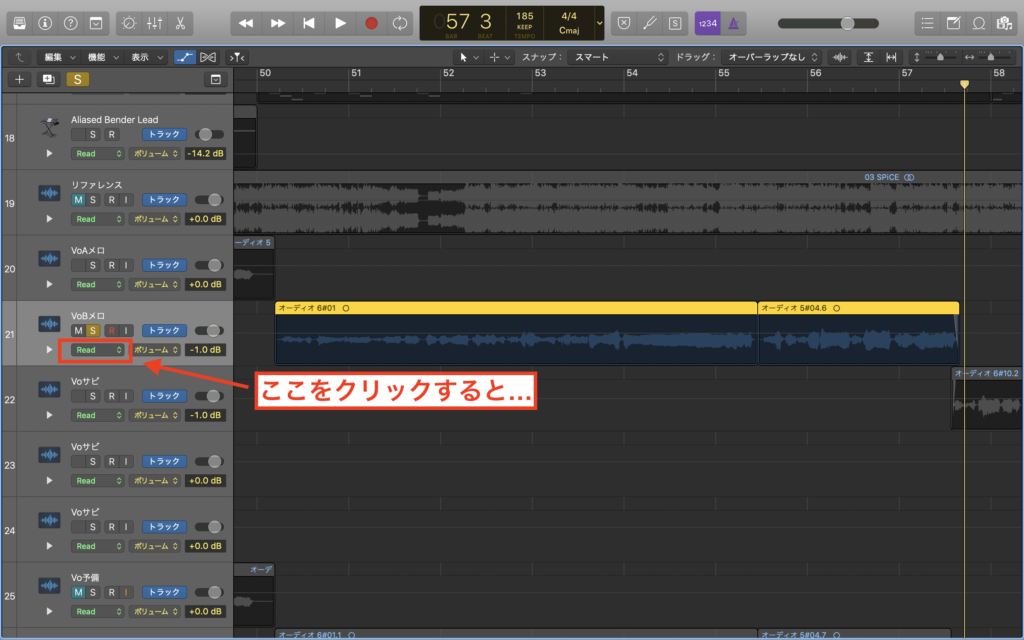

これで、オートメーションをかける準備ができました!では、下の画像をご覧になってください。

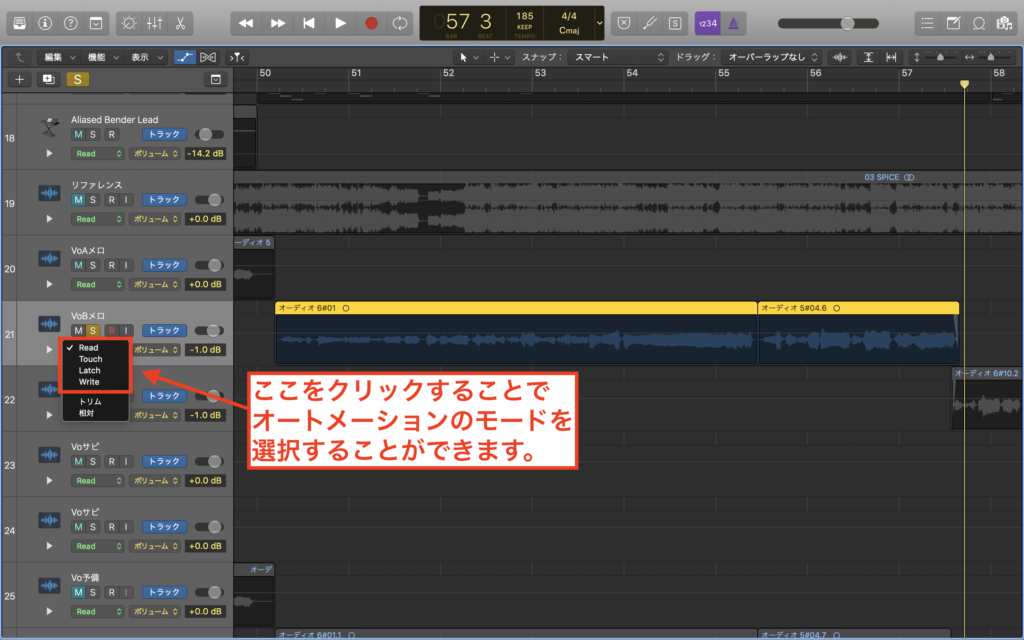

続いて、上の画像の赤く囲ってある箇所をクリックしてください。すると、以下の画像のようなメニューが登場します。

4つのモードのメニューが登場しました。

ちなみに、下二つの項目は無視しても問題はありません。

次は、この4つのモードそれぞれについて、解説を進めます。

無料!パソコンや楽器で作曲をするための全てを解説をした無料DTM講義を受け取る

Logic Pro Xのオートメーションの実践!

Logic Pro Xでオートメーションを使う場合、モードが以下の4つです。

・Readモード

・Touchモード

・Latchモード

・Writeモード

それぞれに操作性や特徴があり、どれが使いやすいかは、人によって意見が分かれます。

そこで、4つのモード全てを解説しますので、あなたにとって使いやすそうなものを発見してください。

Readモード

Readモードは、オートメーションの最も基本的なかけ方ができます。

僕の場合は、このモードでかけることが多いです。

前述した方法でオートメーションを起動すると、デフォルトでReadになっていますので、ここは特に触らなくて大丈夫です。

具体的な方法は、下の画像をご覧になってください。

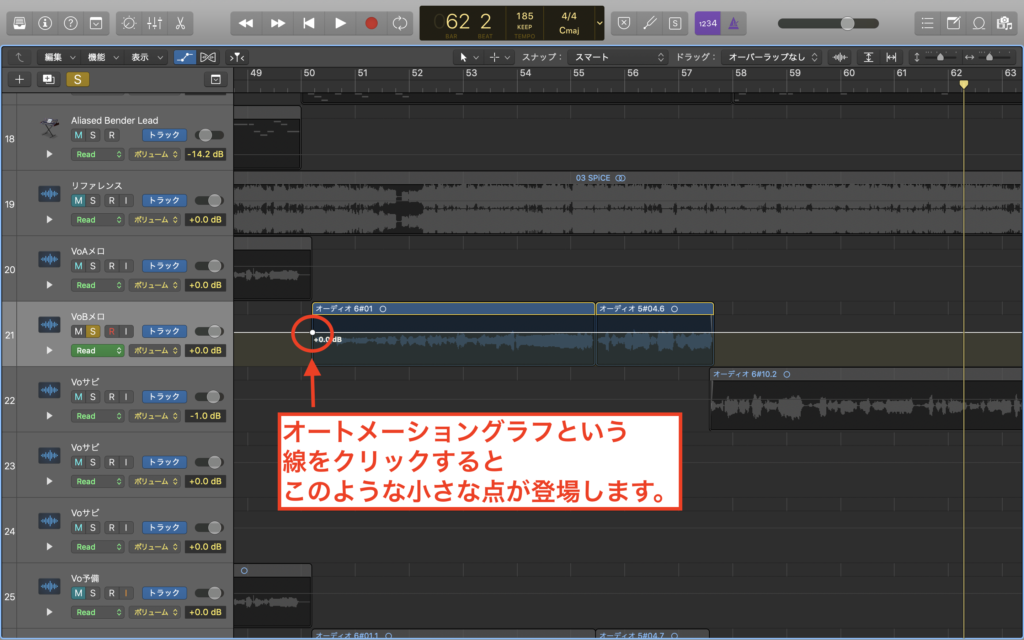

かける方法は、オートメーショングラフにアイコンを合わせてクリックすると、小さな点が現れます。

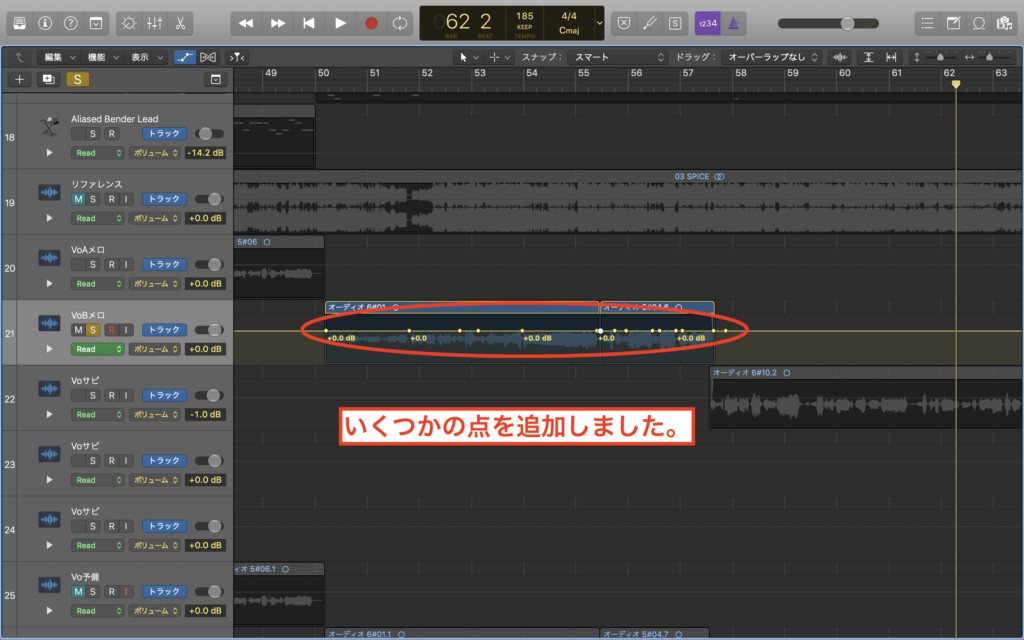

この要領で同じ操作をすると、小さな点を追加することができます。ここで、いくつかの点を追加してみますので、下の画像をご覧になってください。

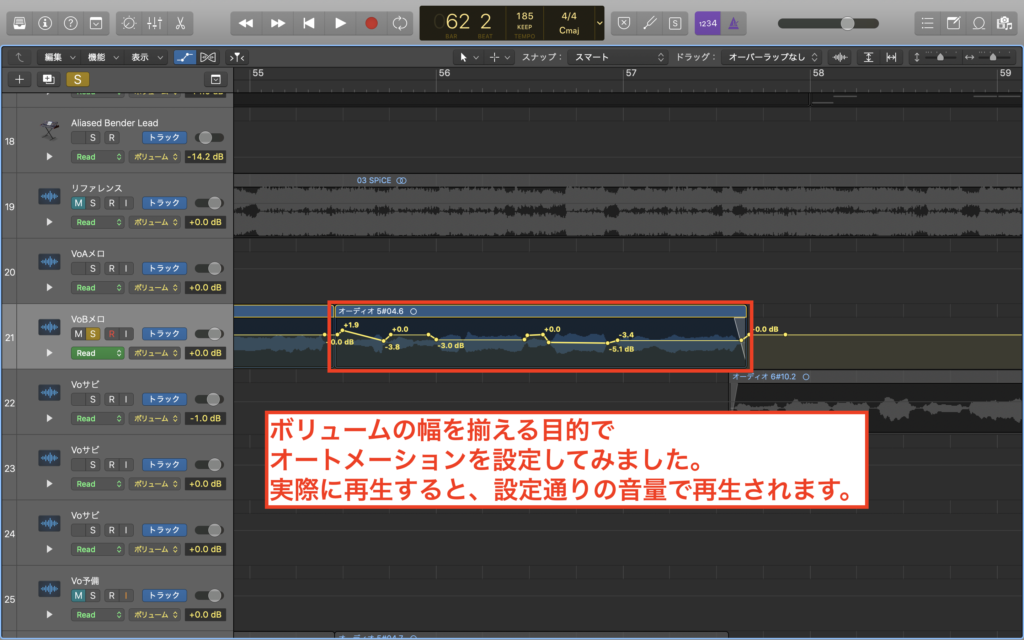

この点にカーソルを合わせて上下させると、オートメーションをかけることができます。下の画像をご覧になってください。

ボリュームが大きい箇所を下げ、小さいところを上げる形で、オートメーションをかけてみました。

実際に再生すると、この設定した通りの音量で再生されます。

この方法は手動で行うことになるので、手間に感じる方もいるかと思います。

しかし、これは裏を返せば、細部にわたっての編集が可能になるともいえます。

オートメーションを初めて使うのなら、まずはこのReadモードからかけてみて、感触を確かめてみるといいでしょう。

Touchモード

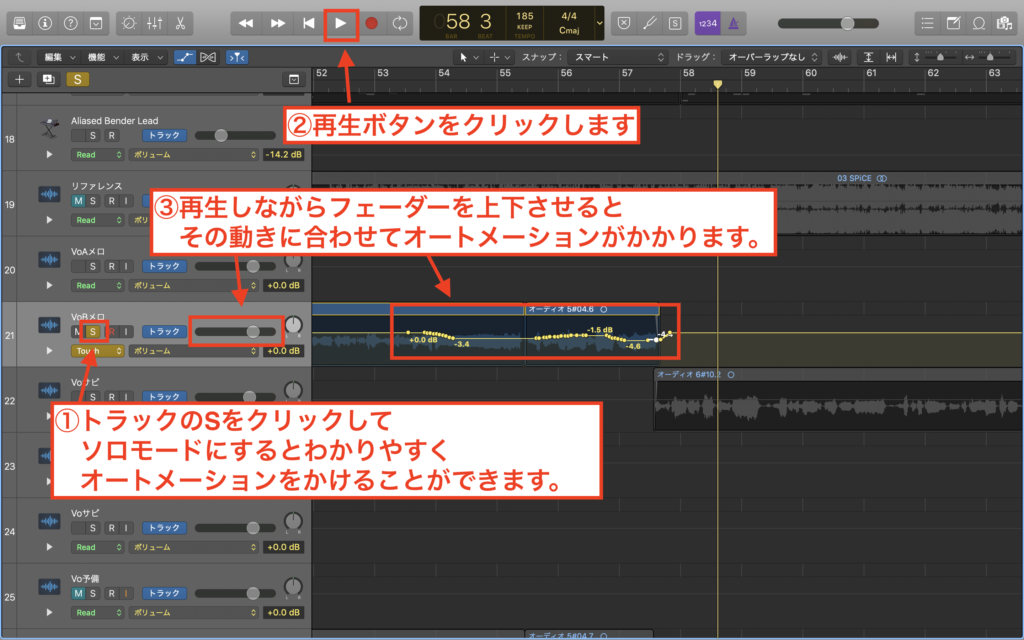

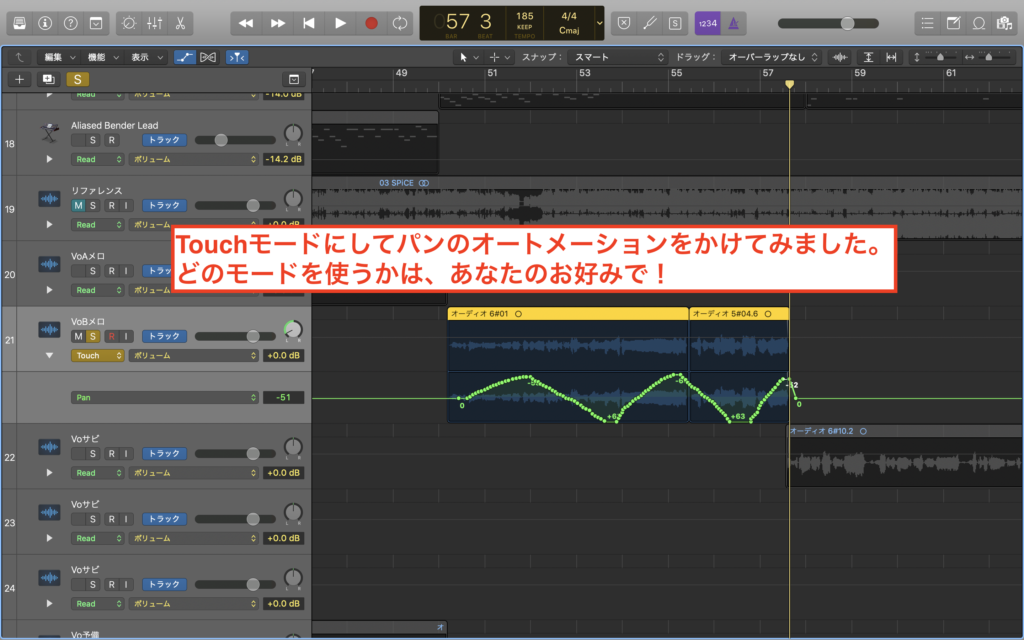

Touchモードは、曲を再生しながらフェーダーを上下させて、オートメーションをかける手法です。

まず、このモードを使う前に、トラックのSをクリックして、ソロモードにすることをオススメします。

こうすることで、オートメーションのかかり具合をオケに邪魔されず、直接的に音量を確認することができるからです。

次に曲を再生しながらフェーダーを上下させると、上の画像のようにオートメーションをかけることができます。

実際にマウスで上下させている時、途中でクリックを解除すると、元のフェーダーの音量に戻るのがこのモードの特徴です。

例えば元のフェーダーを0dBに設定しているなら、途中でどれだけ上下させても、クリックを解除すると0dBに戻ります。

全体を通して使うというよりは、一部分を狙って上下させたい時に使うのに向いているモードといえます。

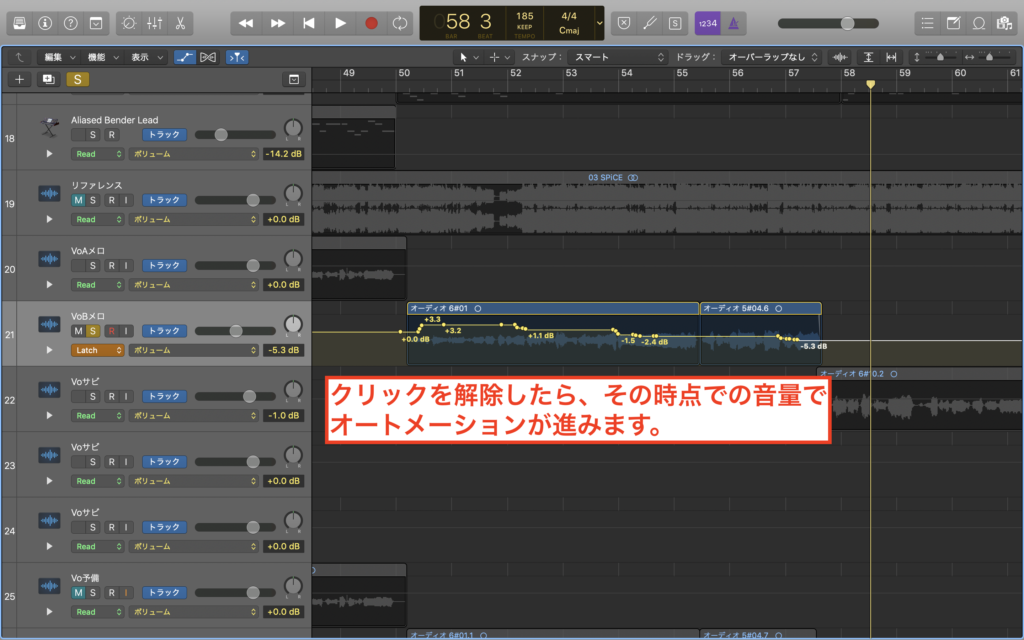

Latchモード

Latchモードは、Touchモードと同じ操作方法で、オートメーションをかけることができます。

Touchモードとの違いは、途中でクリックを解除すると、直前のボリュームでオートメーションが進行する点にあります。

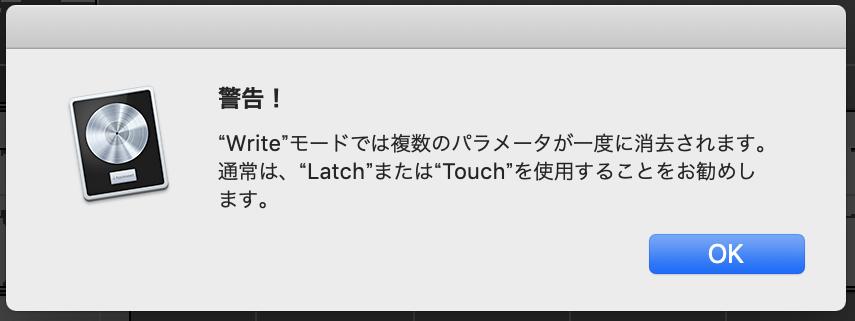

Writeモード

Writeモードは他の3つと比べると、かなり特殊な部類の機能になります。

既存のパラメータ設定を消去し、新たな動きを記録させることができます。

上の画像のように、Writeモードを起動させると、警告のポップアップが登場します。

正直なところ、僕はこの機能を使用したことがありません。

デメリットが大きく目につきますので、使わないことをオススメします。

無料!パソコンや楽器で作曲をするための全てを解説をした無料DTM講義を受け取る

ツールを使ったテクニック

Logic Pro Xには、オートメーション設定をより細かにするための、ツールが備わっています。

ここでは、よく使われる2つのツールについて、紹介していきます。

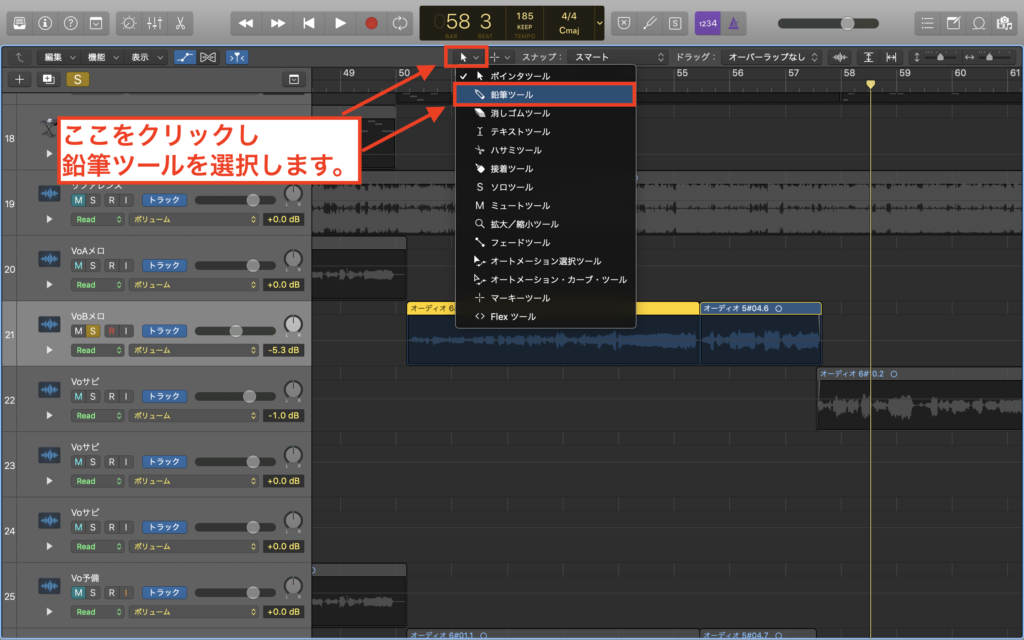

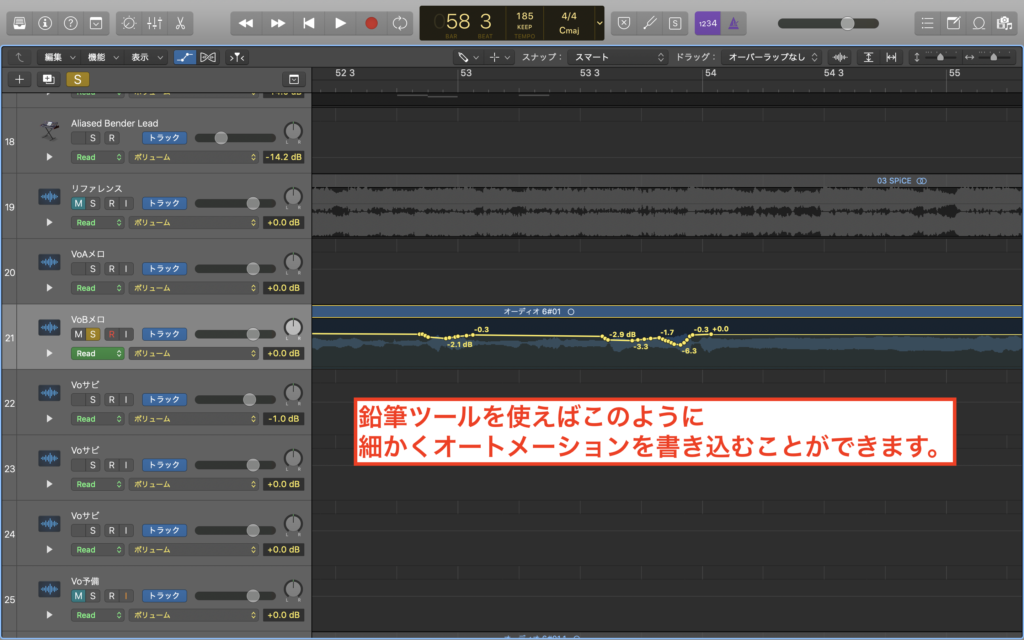

鉛筆ツール

鉛筆ツールとは、線を書くかのように、オートメーションを書き込めるものです。

具体的な使い方は、下の画像をご覧になってください。

赤く囲ってある箇所をクリックし、鉛筆ツールを選択します。

次にオートメーショングラフにアイコンを合わせて、マウスをクリックしながら前後上下させると、下の画像のようになります。

上の画像のように、きめ細やかなオートメーションを設定することができます!

マウスでポチポチするよりも、楽にオートメーションをかけることができるので、オススメのツールの一つです!

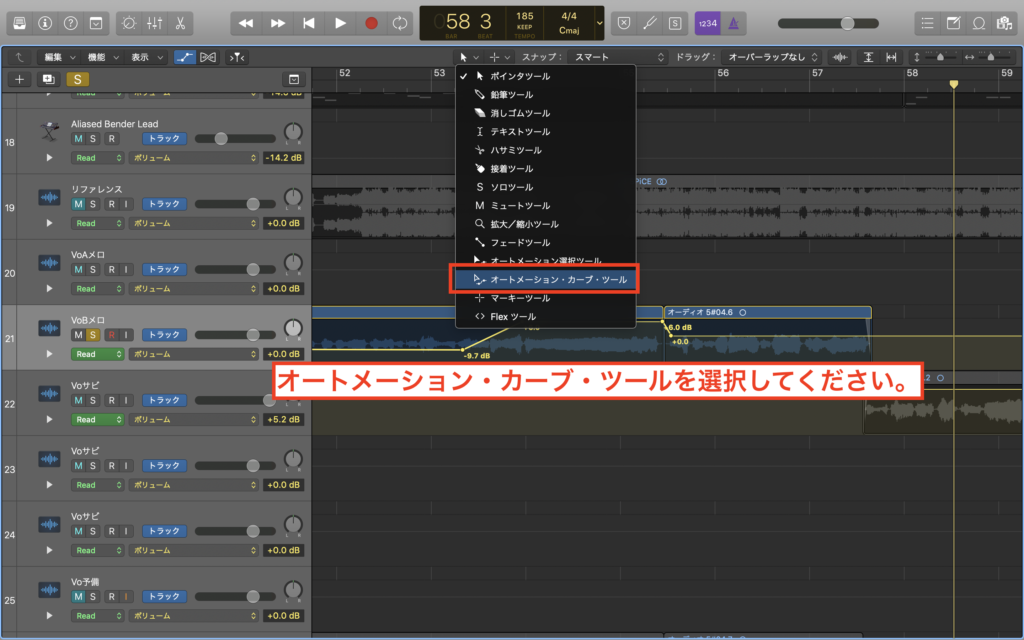

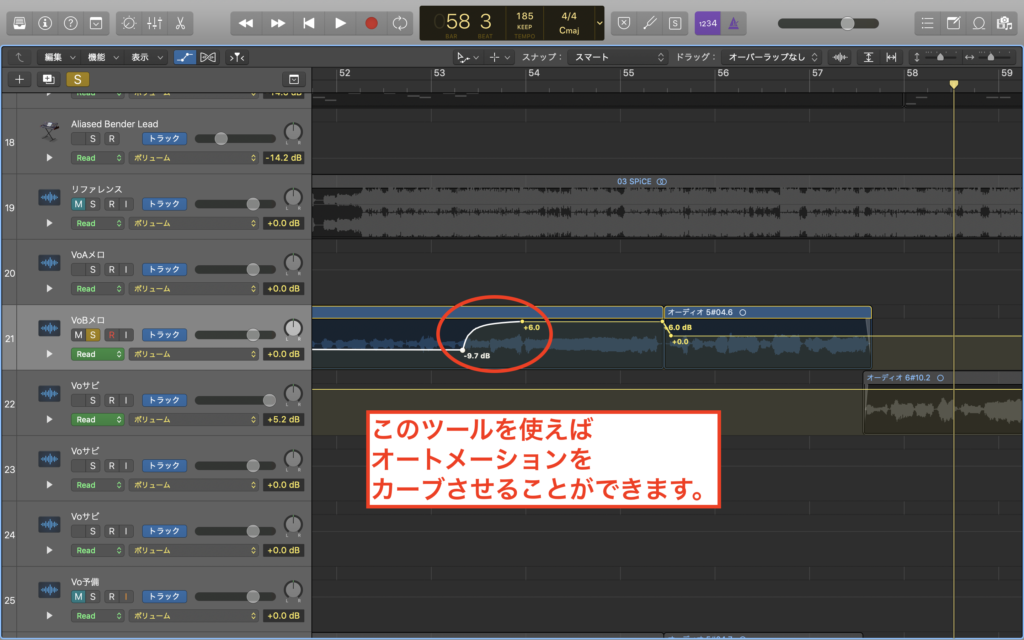

オートメーション・カーブ・ツール

オートメーション・カーブ・ツールとは、カーブをかけ、音量バランスを滑らかにする機能です。

具体的な使い方は、下の画像をご覧になってください。

今度はツールメニューから、オートメーション・カーブ・ツールを選択すればオーケー!

オートメーショングラフにアイコンを合わせて、クリックしながら動かすと、下の画像のような滑らかなカーブを描くことができます。

このツールを使うことで、音量を緩やかに上下させる設定が可能になります。

音量がガツガツと上下するのが気になるなら、この機能を使ってみましょう。

無料!パソコンや楽器で作曲をするための全てを解説をした無料DTM講義を受け取る

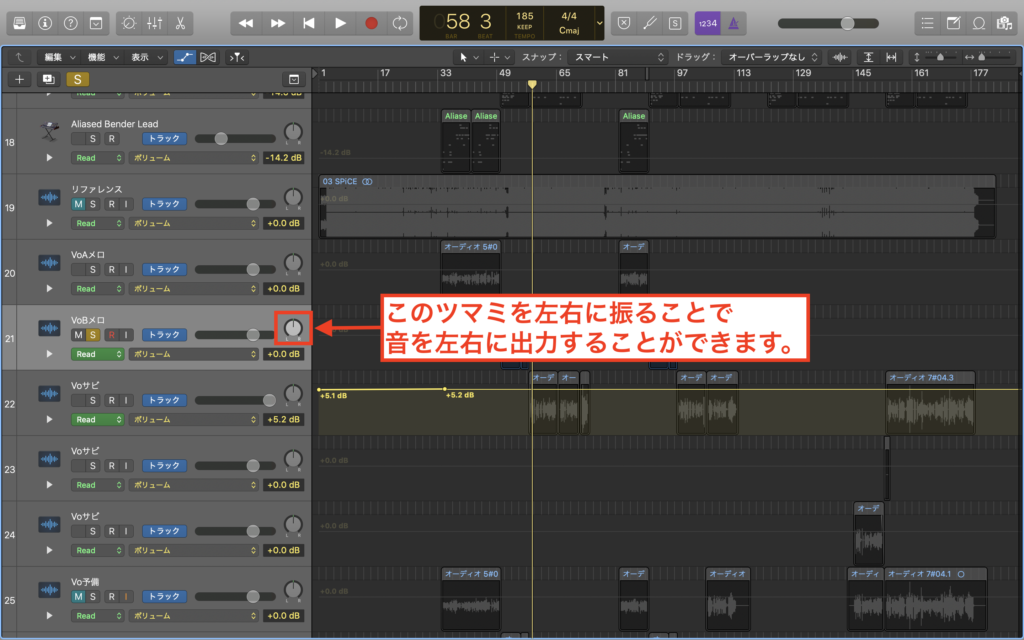

パンのオートメーション

ここで、パンのオートメーションのかけ方をご紹介します。

パンとは、音を左右に振り分ける機能のことで、ミックスの過程において使用頻度の高いパラメータです。

通常なら下の画像のように、トラックの右側にあるツマミを左右に振って設定します。

このツマミを使う場合は、一度パンを左右のどちらかに振ると、そのトラックの出力はずっと右のままになります。

ここでオートメーションでパンを設定すると、音の出力を左右に揺らし、エフェクティブな音声を作ることが可能になります。

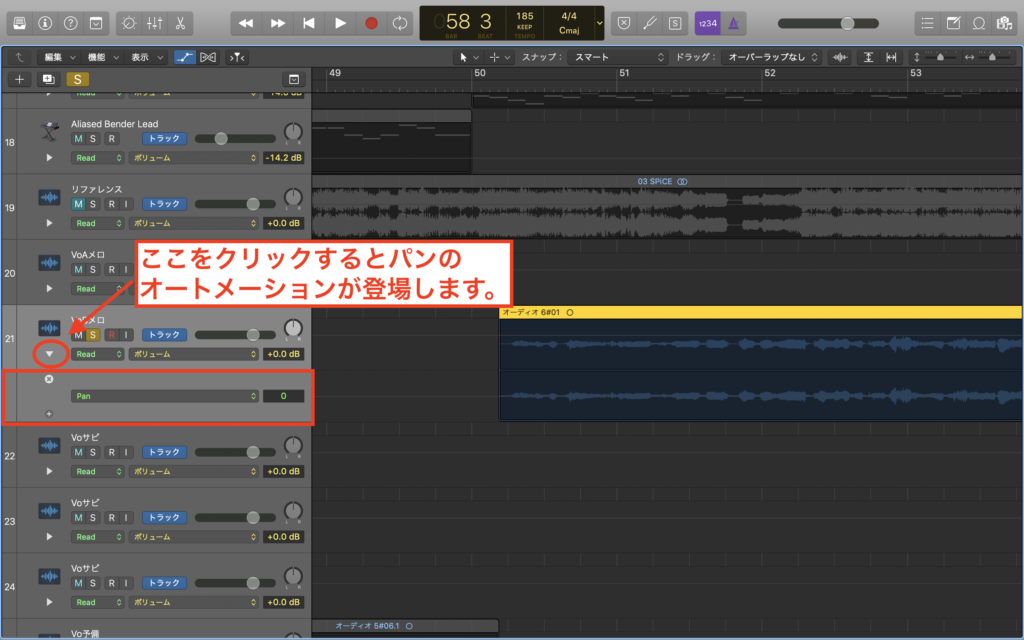

具体的な方法は、下の画像をご覧になってください。

画像の赤く囲ってある箇所をクリックすると、すぐ下にパンのオートメーショングラフが登場します。

Readモードならマウスでポチポチと設定していき、TouchやLautchモードなら、再生しながらパンのツマミを左右に振ればオーケー!

グラフが下に下がるほどに右に出力され、上に上がるほどに左に出力されます。

エフェクティブなミックスがしたい場合や、細かなパン振りを設定したい場合などに、活用するといいでしょう。

無料!パソコンや楽器で作曲をするための全てを解説をした無料DTM講義を受け取る

オートメーションを消す方法

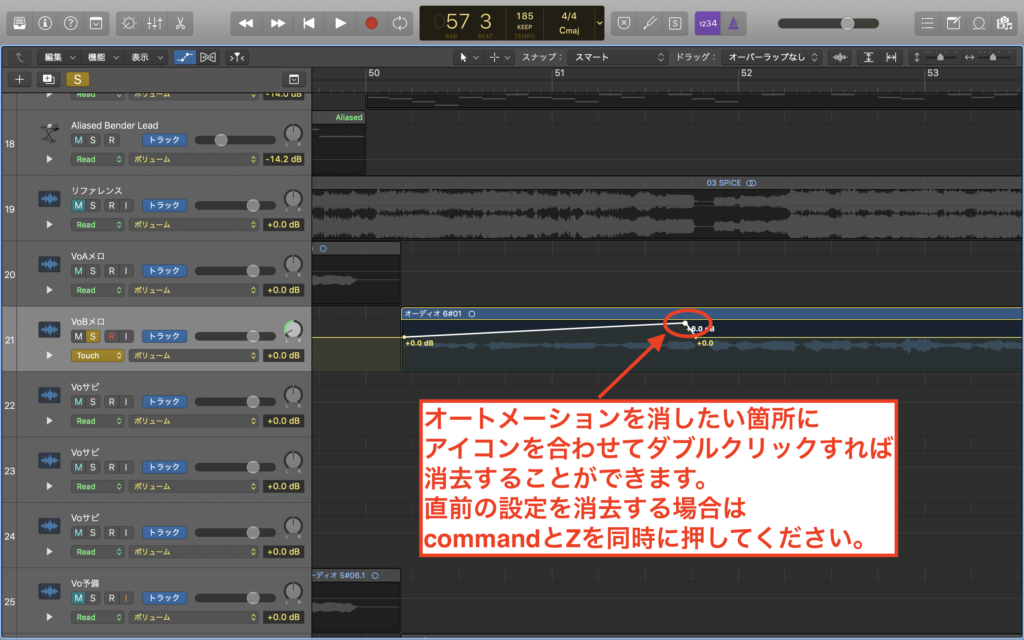

一度設定したオートメーションを、消す方法をご紹介します。下の画像をご覧になってください。

まずは、部分的に消したい場合は、小さい点にカーソルを合わします。合わせたら、ダブルクリックしてください。

すると、オートメーションの設定を部分的に削除することができます。

また、直前に設定したオートメーションを消したい場合は、マックのキーボードのcommandとZを同時に押せばオーケーです。

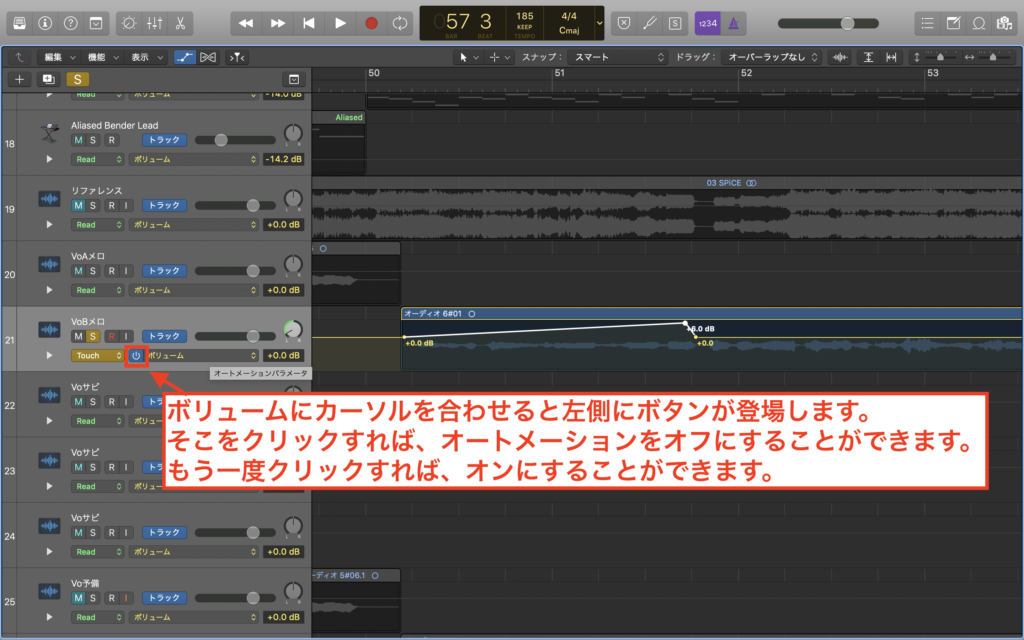

また、オートメーションをオフにするモードも存在しますので、こちらも紹介しておきます。下の画像をご覧になってください。

ボリュームにカーソルを合わせると、左側にボタンが登場します。

このボタンをクリックすると、オートメーションをオフにすることができます。

もう一度クリックすれば、オンにすることができます。

無料!パソコンや楽器で作曲をするための全てを解説をした無料DTM講義を受け取る

まとめ

Logic Pro Xにおける、オートメーションの使い方を紹介してきました。

この作業は、ミックスの過程では欠かせないものです。

コンプレッサーだけでは、揃え切ることのできない、音量バランスを細かに設定することができます。

エフェクターを使うよりも、少々手間に感じる作業ではありますが、しっかりと実践していってください。

また、僕のサイトではDTMで作曲をするための方法を、無料で公開しています。

作曲やDTMでお悩みの方は、下記のリンクにアクセスすれば、解決法を提案することができます。是非とも、お受け取りください。

無料!パソコンや楽器で作曲をするための全てを解説をした無料DTM講義を受け取る

では、この記事は以上になります!

あなたのお役に立てたら幸いです!