こんにちは。関西を拠点に活動中のロックバンド、Zinnia Staticeのウラタテツです。

Twitter:@zinnia_tetsu

作曲で音楽製作を行うとき、メロディを最初に考え、後からコードをつける方法があります。

そのメロディを基にコード進行をつけることで、音楽らしさを形成することが出来ます。

またこの方法は、編曲と呼ばれる作業にも当てはまります。

しかし、「メロディにどうやってコードを付ければいいかわからない」、という方も多くいるかと思います。

結論から申し上げると、コードをつける方法は、メロディを形成している音を基に行います。

この記事では、メロディにコードをつけるための、効果的な4つのステップを解説していきます!

無料!作曲をするための必要な知識を詰め込んだDTM無料講義を受け取る

また、この記事は動画でもご覧になることができます。

下の動画を再生していただくと、すぐにご覧になることができます。

メロディとコードの関係

メロディにコードをつける方法の前に、メロディとコードの関係性についての解説をしておきます。

極端な話になりますが、コード進行を先に決めてからメロディをつけるのなら、どのようなコード進行にしても問題はありません。

しかし、メロディが先に出来ている状態からだと、つけれるコードにはどうしても制限がかかってきます。

なぜなら、メロディと相性の悪いコードを当てはめてしまうと、ハーモニーが崩れてしまうからです。

このことから、メロディとコードとは、チームメイトのような関係性があると言えます。

このことを、野球で例えてみましょう。

ピッチャーがどんなに素晴らしい投球をしても、それを受け止めれるキャッチャーがいなければ、ピッチングは成立しません。

逆にどんなに優れたキャッチャーがいても、ピッチャーの投球が下手だと、ピッチングは成立しませんよね?

ピッチャーとキャッチャーが、それぞれの相性を合わせることで、投球が成立するのです。

メロディにコードをつける場合でも、同じことが言えます。

メロディとコードのバランスを考えることで、両者が一体となり、素晴らしいハーモニーを演出することができるのです。

このことを念頭に置いた上で、これからの解説を読み進めてください。

尚、この記事とは逆に、コード進行からメロディをつける方法を解説した記事もあります。

お気になる方は、そちらもお読みください。

・コード進行からメロディをつける作曲の方法を伝授します!

無料!作曲をするための必要な知識を詰め込んだDTM無料講義を受け取る

メロディにコードをつける方法!

では、メロディにコードをつけるための、方法を解説します!

この記事のタイトルにもあるように、これには4つのステップがあります。

そのステップに沿って実践すれば、必ずコードをつけることが出来ます。

そのステップとは、以下の通りです。

①メロディを形成している音を明らかにする

②メロディを形成している音からキーを割り出す

③割り出したキーを基にダイアトニックコードからコードを当てはめる

④メロディを形成している音からコードを割り出す

それぞれについて、解説を進めていきます。

無料!作曲をするための必要な知識を詰め込んだDTM無料講義を受け取る

ステップ① メロディを形成している音を明らかにする

メロディにコードをつけるにあたり、一番初めにやっておきたいことが、メロディを形成している音を明らかにすることです。

この方法を行うには、ボイスメモと鍵盤の2つを用意してください。

それぞれ2つの、効果的な使い方をご紹介します。

ボイスメモを使い音の輪郭をハッキリさせる

ボイスメモは、スマホアプリなどで十分です。

思いついたメロディを、鼻歌でも構いませんので、録音をしてください。

録音が出来たら、すぐに聴き直しましょう!

すると、納得のいかない箇所などが、見えてくるかと思います。

ある程度納得がいくまで、録音を何回か繰り返してください。

そうすることで、メロディの輪郭がハッキリとしてきます。

メロディが定まったなら、次のステップへ移りましょう!

鍵盤(アプリ可)を使いメロディを音名で表す

メロディの輪郭がハッキリとしたら、今度は鍵盤を使って、音名で表しましょう。

すでにピアノなどの鍵盤をお持ちの方は、そのままお使いください。

もし、お持ちでない場合は、無料の鍵盤アプリを使用すればオーケー!

予め録音したメロディを再生しながら、鍵盤でなぞるように、音を拾い上げるイメージで行いましょう。

音を拾い上げたら、素早く紙にメモをすればグッド!

この時のポイントは、一気にやってしまうのではなく、1小節ずつ区切れば効率よく出来ます。

最初は、うまく出来ないかもしれません。

しかし、少しでもなぞれた音を紙にメモをしていけば、必ず最後まで音を拾い上げることが出来ます。

「ドミーミ ミファソラー」

このように、必ず音名でメモをするようにしてください。

無料!作曲をするための必要な知識を詰め込んだDTM無料講義を受け取る

ステップ② メロディを形成している音からキーを割り出す

メロディの音名を明らかにしたら、次はその音名からキーを割り出しましょう。

これは、メジャースケールから照らし合わせれば、すぐにキーを割り出すことが出来ます。

メジャースケールとは、「ドレミファソラシ」などの7つの音から形成される、音程のことをいいます。

キーが変わることで、音の内容も変わってきます。

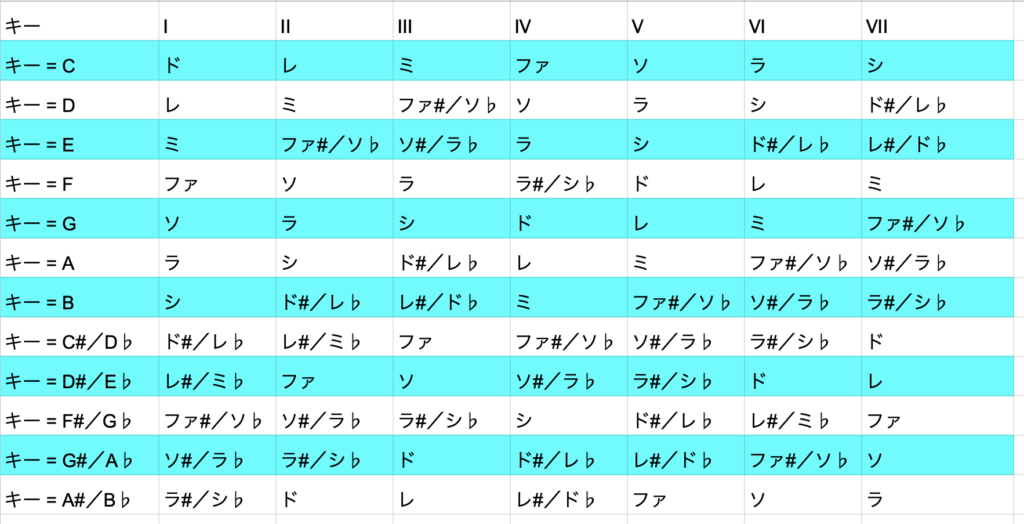

ここで、それぞれのキーに対する、メジャースケールの一覧表を画像で用意しました。

ご覧になってください。

この一覧表を基にすれば、あなたの作ったメロディのキーを割り出すことが出来ます。

具体的にキーを割り出すには、2つの考え方があります。

次は、それを解説します。

キーを割り出すための考え方①

ここで、あなたが作ったメロディの音名が

「ソシシシドレレ」

というメロディだとします。

この音名を上記の一覧表から照らし合わせると、

「C」か「G」の、どちらかになります。

このとき、音名に「#」や「♭」の記号がついていることがあります。

その場合は、判別の対象外になりますので、注意してください。

なぜなら、「ド」と「ド#」では、全く別の音になるからです。

キーを割り出すための考え方②

先ほどの解説では、「C」か「G」のどちらかになると、解説します。

「結局どっちなの??」と、疑問に思われているでしょう。

この場合の対処の仕方としては、割り出すメロディを増やすことで、解消することが出来ます。

割り出すメロディを増やすことで、まだ判別されていない、新たな音名が明らかになってきます。

こうすることで、どちらかのキーに、割り当てることが出来ます。

キーの割り出し方の例外

ここで、メロディの音名を明らかにした場合、一覧表のどれにも当てはまらないこともあります。

メロディの音の使い方が変則的な場合は、このような現象が必ず発生します。

その場合は、メロディの8割程度の音が、どのスケールに該当するかで判別すればオーケーです!

スケールに該当しない音も、ある程度は許容して判別するという考え方です。

実際に作曲を行うときは、「スケールに沿わなければならない」、というルールは存在しません。

多少なりとも、スケール外の音が入り込むことで、あなたのオリジナリティが発揮することが出来ます。

こういう場合に遭遇しても、あまり気にしすぎず、作曲を進めていってください。

無料!作曲をするための必要な知識を詰め込んだDTM無料講義を受け取る

ステップ③ 割り出したキーから使えるコードを確認する

キーを割り出すことが出来たら、今度はそのメロディで使えるコードを確認しましょう。

それが出来たら、使えるコードも同時に決まってきます。

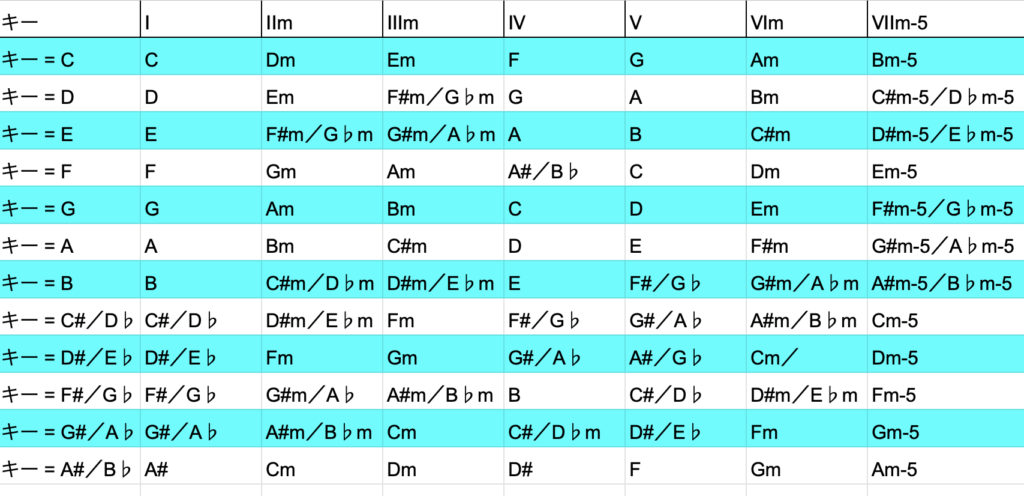

その使えるコードのことを、ダイアトニックコードと言います。

例えば、あなたが割り出したキーが「C」だとしたら、ダイアトニックコードは以下の7つになります。

C , Dm , Em , F , G , Am , Bm-5

また、Cを含むダイアトニックコードの一覧を、画像で用意しました。ご覧になってください。

いよいよ次は、メロディにコードをつける方法を解説します!

無料!作曲をするための必要な知識を詰め込んだDTM無料講義を受け取る

ステップ④ メロディを形成している音からコードを割り出す

ここまでできたら、あとは実際にコードをつけるだけです1

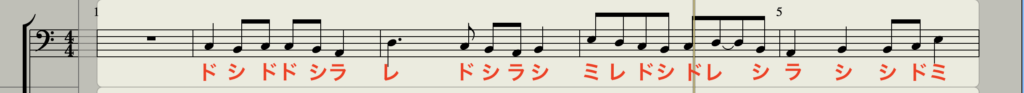

ここで、僕が考えたメロディに、コードを実際につけていこうと思います。

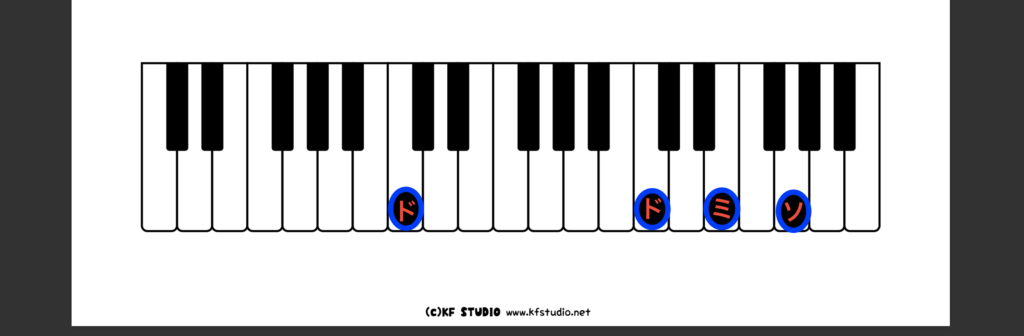

下の画像をご覧ください。

音声はこちら

このメロディのキーは、「C」に設定してあります。

よって、使えるダイアトニックコードも、「C」のキーから割り出すことが出来ます。

しかし、使えるコードが見つかったからといって、当てずっぽうでコードを当てはめても意味はありません。

この時のポイントは、主に2つありますので、それらについて解説を進めます。

小節の頭の音からコードを割り出す

小節の頭の音のみから、コードを判別する方法が最も簡単です。

コードとは、3つの音を同時に鳴らす音のことを言います。

メロディの頭の音から、共通する音を含むコードを選べばオーケー!

ここで先ほど紹介した、メロディをおさらいしてみます。

1小節目 = ドシドドシラ

2小節目 = レドシラシ

3小節目 = ミレドシドレシ

4小節目 = ラシシドミ

青字で記載してあるのが、各小節の頭の音です。

これらの音が含まれている、ダイアトニックコードを割り当てればオーケー!

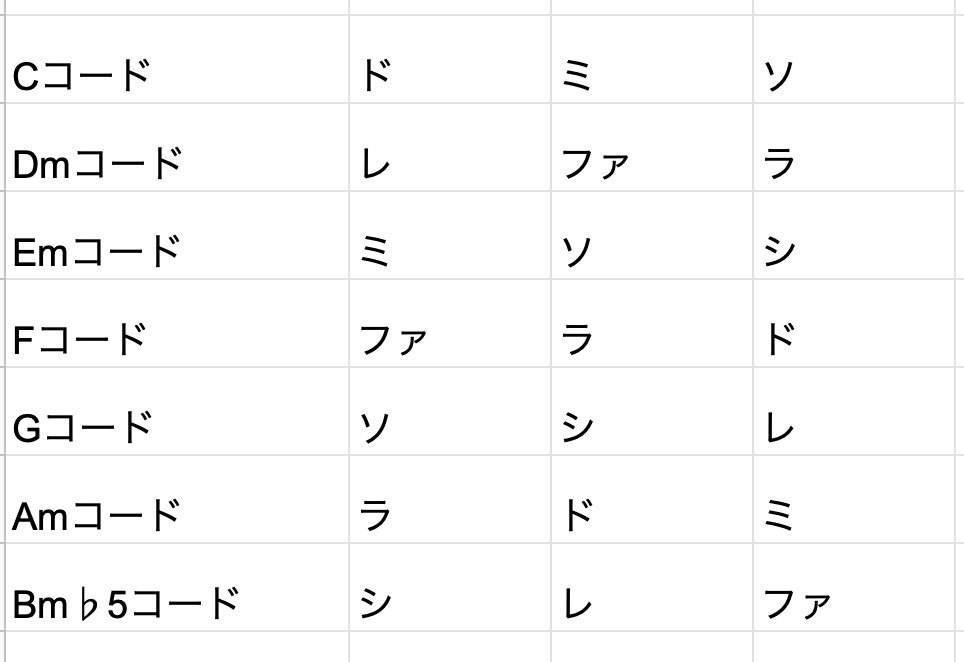

キーが「C」のダイアトニックコードの構成音は、以下の通りです。

音の頭からコードを当てはめる場合の考え方は、以下の通りです。

1小節目の頭の音が「ド」なので、Cコード

2小節目の頭の音が「レ」なので、Dmコード

3小節目の頭の音が「ミ」なので、Emコード

4小節目の頭の音が「ラ」なので、Amコード

このようなイメージで、当てはめればオーケー!

ここで実際に、メロディにコードをつけた音声を用意しました。お聴きください。

コード進行:C → Dm → Em → Am

綺麗にコードが当てはまっているのが、わかると思います。

次は、これ以外の方法を解説します。

小節の頭と終わりの音からコードを割り出す

ここでのポイントは、小節毎のメロディの始まりの音と、終わりの音にあります。

このメロディの音を、改めておさらいしてみます。

1小節目 = ドシドドシラ

2小節目 = レドシラシ

3小節目 = ミレドシドレシ

4小節目 = ラシシドミ

青字で記載されているのが、頭と終わりの音です。

それぞれの小節の、「音の始まりと終わりの音で構成されているコード」を、当てはめるイメージです。

この方法でも、綺麗にコードを重ねることが出来ます。

この方法なら、同じメロディでも、途中でコードを変えるというテクニックを採用することができます。

こうすることで、曲の雰囲気を変えることもでき、バリエーションも増えますね!

この方法は、編曲にも役立ちますので、是非覚えておいてくださいね!

この考え方でコードをつけると

1小節目 = 「ドシドドシラ」なので、ドとラが含まれるコード

2小節目 = 「レドシラシ」なので、レとシが含まれるコード

3小節目 = 「ミレドシドレシ」なので、ミとシが含まれるコード

4小節目 = 「ラシシドミ」なので、ラとミが含まれるコード

このような考え方で、選ぶようにすればオーケー!

実際にこの方法で、先ほどのメロディにコード進行をつけてみました!

お聴きください。

コード進行: F → G → Em → Am

また、この考え方なら、他にもコードをつけることも出来ます。

コード進行:Am → G → Em → Am

両者ともコード進行は違いますが、メロディにピッタリと当てはまっているのがわかるかと思います。

また、コード進行が変わることで、聴こえ方も随分と違ってきますね。

このとき、どのコードをつければいいのだろう?と、疑問に思われるかと思います。

その場合は、作曲者であるあなたが、その曲をどう聴かせたいかを基準に考えるといいでしょう。

曲調を明るくしたいなら、明るい響きのコードを選び、

切なくしたいなら、暗い響きのコードを選ぶようにすればオーケーです!

また、最初と途中は同じコードで、最後だけ別のコードを採用するという方法もあります。

あなたなりに工夫して、コードをつけていきましょう!

無料!作曲をするための必要な知識を詰め込んだDTM無料講義を受け取る

まとめ

いかがだったでしょうか?

メロディにコード進行をつけるためには、そのメロディを形成する音から、コードを割り当てる方法が最もポピュラーなやり方です。

最初は難しいかと思いますが、慣れれば簡単にコードを割り当てれるようになります。

また、この記事内で解説したことをしっかりと実践していけば、編曲のスキルも向上することができます。

曲の途中で同じメロディでも、コード進行を変えることで、聴かせ方がかなり変わります。

頑張って、実践してみてくださいね!

またこのサイトでは、メロディの効果的な作り方を含めた、作曲に関する無料講義を公開しています。

お気になる方は、下記リンクにアクセしして頂ければ、無料講義を受け取ることができます。

無料!作曲をするための必要な知識を詰め込んだDTM無料講義を受け取る

では、この記事は以上になります!

あなたのお役に立てたら幸いです!